科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、我が国の科学技術の水準の向上に寄与することを目的として、科学技術に関する研究開発・理解増進等において顕著な成果を収めた者に与えられる「令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」において、JAXA有人宇宙技術部門と宇宙科学研究所の連携で、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟で実施されたHourglassミッションの成果が「科学技術賞(科学技術振興部門)」を受賞しました。

詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。

科学技術賞(科学技術振興部門)

業績名

低重力環境下での粉粒体 挙動観測による国際宇宙探査への貢献

受賞者

| 氏名 | 所属 |

| 大槻真嗣 | JAXA宇宙科学研究所宇宙機応用工学研究系 准教授 |

| 尾崎伸吾 | 横浜国立大学大学院工学研究院システム の創生部門 教授 |

| 石上玄也 | 慶應義塾大学理工学部機械工学科 教授 |

| 前田孝雄 | 東京農工大学大学院工学研究院先端機械 システム部門 准教授 |

| 須藤真琢 | JAXA有人宇宙技術部門 主任研究開発員 |

受賞概要

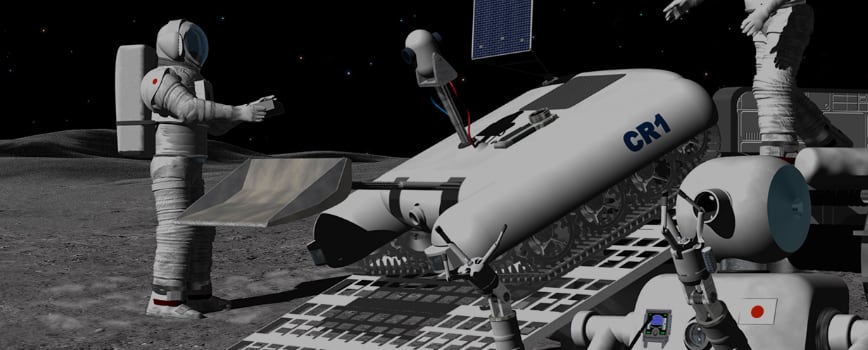

将来の月惑星探査では着陸後の積極的な活動が期待されるが、低重力環境下にあるレゴリス等粉粒体を対象とした解析や相互作用力の推定に課題が山積している。

本活動では、ISSにある日本の実験モジュール「きぼう」内の人工重力発生装置に粉粒体(地上自然砂や月惑星の模擬レゴリス)が入った八種類の砂時計を持ち込み、長時間微小重力環境にある粉粒体のふるまい、地上より低い人工重力環境下にある粉粒体のふるまいを数多く観測した。そして、観測データの比較解析により、自然重力と軌道上人工重力の違いを明らかにし、粉粒体の流動特性の重力依存性、粉粒体の付着力の発現を確認した。

本活動により、「探査」における、「きぼう」モジュールの国際的な位置づけを高めると共に、小惑星探査のトップランナーとして日本の地位を強固にする低重力環境の粉粒体に関する知見を獲得した。特に、今後の異なる目標天体での探査機設計に用いる数値計算ツールや解析手法の答え合わせを行える多様なデータセットが獲得できたため、解析での設計検証による開発リソースの低減さらには探査の高頻度化へ寄与している。

本活動では、ISSにある日本の実験モジュール「きぼう」内の人工重力発生装置に粉粒体(地上自然砂や月惑星の模擬レゴリス)が入った八種類の砂時計を持ち込み、長時間微小重力環境にある粉粒体のふるまい、地上より低い人工重力環境下にある粉粒体のふるまいを数多く観測した。そして、観測データの比較解析により、自然重力と軌道上人工重力の違いを明らかにし、粉粒体の流動特性の重力依存性、粉粒体の付着力の発現を確認した。

本活動により、「探査」における、「きぼう」モジュールの国際的な位置づけを高めると共に、小惑星探査のトップランナーとして日本の地位を強固にする低重力環境の粉粒体に関する知見を獲得した。特に、今後の異なる目標天体での探査機設計に用いる数値計算ツールや解析手法の答え合わせを行える多様なデータセットが獲得できたため、解析での設計検証による開発リソースの低減さらには探査の高頻度化へ寄与している。

受賞コメント

代表者:大槻真嗣(JAXA宇宙科学研究所宇宙機応用工学研究系 准教授)

このたびは、栄誉ある賞を賜り光栄に存じます。Hourglassミッションは、宇宙科学研究所と有人宇宙技術部門との連携により行なわれました。国際宇宙ステーション(ISS)にある日本の実験モジュール「きぼう」内の人工重力発生装置(CBEF)に粉粒体(地上自然砂や模擬レゴリス)が入った砂時計を持ち込み、約60時間弱の観測を行うことができました。そして、自然重力と軌道上人工重力の違いを明らかにし、粉粒体の流動特性の重力依存性、粉粒体の付着力の発現を確認しました。これらにより、地上より低い人工重力環境下にある粉粒体のふるまいの答え合わせが可能なデータセットを取得しただけでなく、直近の探査機設計へ貢献し、ISSを皮切りとした民間主導による地球低軌道の「探査」における価値を見出すことができました。最後になりましたが、宇宙科学研究所ならびに有人宇宙技術部門の多くの関係者の皆様ならびに私達と共に当活動を支えてくださった関連企業の皆様に深く感謝申し上げます。

※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA