インクリメント72期間

インクリメント72キーメッセージ

インクリメントマネージャ紹介

インクリメント72マネージャ

2025年4月19日、3人のクルーを乗せたソユーズMS-26宇宙船(72S)がISSを離れ、インクリメント72が終了しました。

このインクリメント期間中もさまざまな出来事がありましたが、皆様の記憶に強く残っているのはクルードラゴン宇宙船(Crew-10)で打ち上げられた大西宇宙飛行士の活躍ではないでしょうか。

大西宇宙飛行士は2度目の宇宙滞在に直ちに適応し、さまざまなJAXA実験タスクを精力的に実施し、インクリメント72終了直前の4月19日にISS船長(ISSコマンダー)に就任しました。軌道上から様々な発信をしており、今後は大西宇宙飛行士から油井宇宙飛行士へと日本人宇宙飛行士同士による引き継ぎも予定されております。

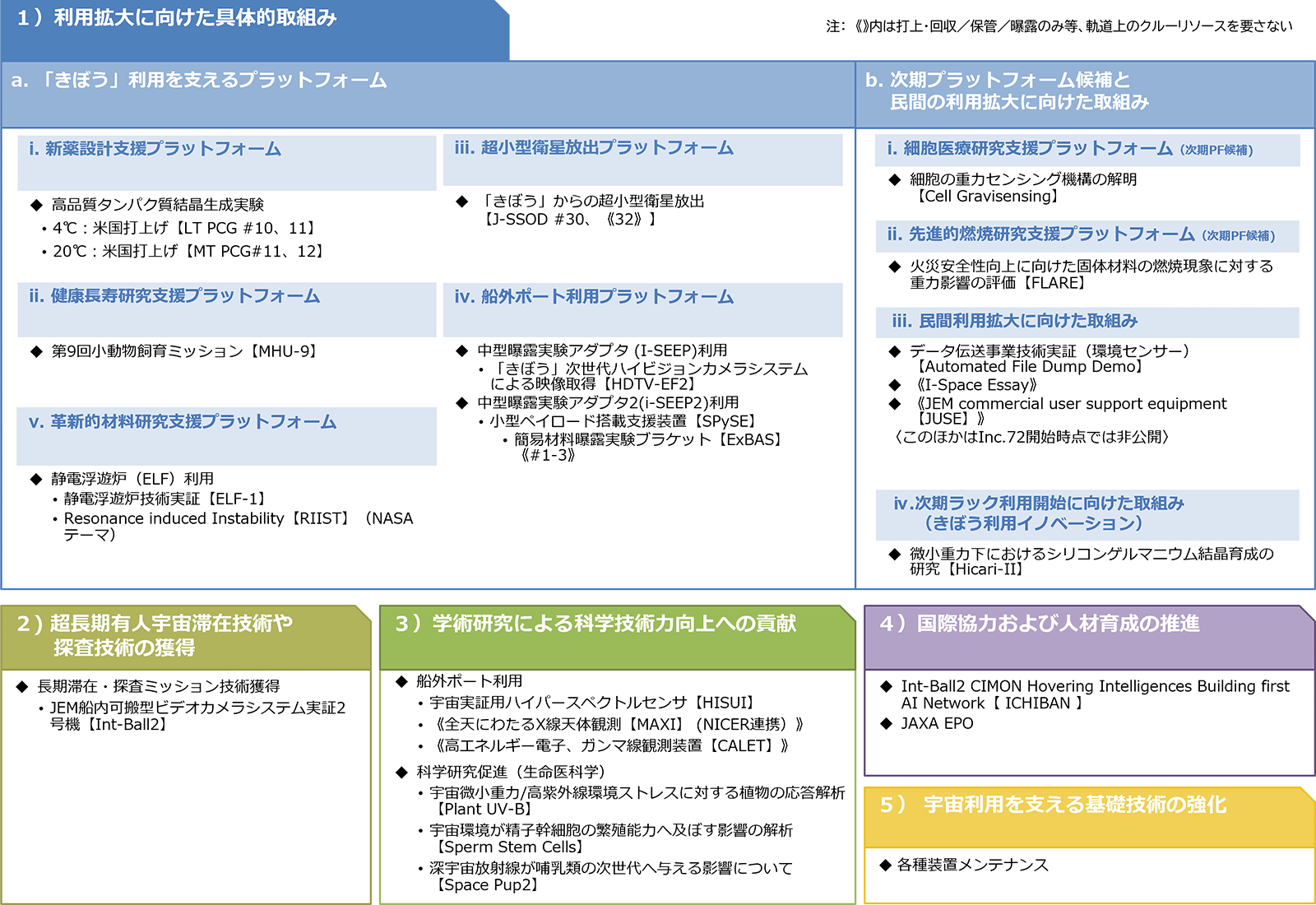

さて、きぼう利用に話を戻しますと、インクリメント72では『「産業自立化促進」、「国際プレゼンス向上」、「成果創出の蓄積」の三基盤が支えるPost-ISSの先駆け』というキーメッセージを掲げ、将来に向けた助走となるきぼう利用ミッションの成果最大化を目指してきました。

この目標に対して「産業自立化促進」として多くの有償利用テーマを、「国際プレゼンスの向上」として大西宇宙飛行士の活躍やInt-Ball2による将来有人探査向け技術の実証を、「成果創出の蓄積」としてはMHU-9ミッションや静電浮遊炉(ELF)利用などのプラットフォーム利用テーマやHicari-IIなど継続して行われているミッションを、それぞれ達成することができました。このため、キーメッセージは達成できたと評価しています。

また、インクリメント72に大きな影響を与えたもので最も個人的に思い入れが深い出来事としては、米国ボーイング社の有人宇宙船スターライナーによる有人試験飛行(CFT-1)ミッションがあります。このミッションでは、クルー2名を乗せたスターライナーがISSに到着しましたが、機体のトラブルの影響によりISSからの離脱を延期し、最終的にはインクリメント72開始直前に無人で帰還することとなりました。CFTクルー2名がISSに滞在し続けることになったため、次に打ち上げられるクルードラゴン(Crew-9)は、彼らの帰還に備えて定員4名のところ2名での打ち上げとなり、ISS上にJAXA実験の訓練を受けたクルーが不足する事態になりました。1ヶ月あまり先には複数のクルーによる長時間作業が必要なJAXA実験ミッションが予定されており、このままでは成果創出に支障が出る可能性も危惧されました。

この事態に対し、インクリメント72リードフライトディレクターの渡邊沙緒里さんをはじめ、実験原局や宇宙飛行士訓練担当などと協議を行い、軌道上訓練を実施することで未訓練のクルーが対応可能な作業と、訓練済みクルーが担当すべき作業を識別し、実験運用のフレキシビリティーを拡大し、成果に影響なく無事に実験を実施することができました。この作業識別手法は他のJAXA実験にも適用され、CFTクルー滞在延長によるJAXA利用へのサイエンスインパクトをゼロに押さえ込むことができました。ISSでも初めてのケースであり、様々な担当が絡んだ難しい調整をNASAと相談しつつすり合わせていくことになりましたが、4回目のインクリメントマネージャ業務でもあり、国内外の多くの関係者と事前によい関係を築けていたこと、また国内の検討状況をNASA側に随時共有していたことが、功を奏したのだと言えます。

インクリメント73は初のインクリメントマネージャ二人体制(前後半制)で対応していくことになります。これまでの知見と経験をフル活用して日本人宇宙飛行士の連続滞在という貴重な機会から得られる成果を最大化していきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。

インクリメント72を担当することになりました、井上夏彦と申します。ここでは、インクリメント72の特徴についてご説明させていただきます。

まずは「きぼう」利用(以下、きぼう利用)を持続的な経済活動の場とするべく、プレイヤーとなる民間企業などの参入のハードルをさらに引き下げていくための活動です。この目的でJAXAでは「有償利用制度(非定型サービス)減免制度」を新たに設け、民間企業による事業実証機会を拡大するため、宇宙リソース(試料の打上、回収や実験にかかる宇宙飛行士が軌道上で作業する時間など)利用料の減免の回数や減免割合を拡大して案件を募集してきました。インクリメント72では、この制度を利用した3件のミッションが予定され、本格的に動き始めます。IMとして、ますます本制度のユーザを増やすべく、これらのミッションを確実に実施することできぼう利用の確実性をアピールしていきます。

続いては、きぼう利用の柱であるプラットフォームの拡大に向けた活動です(プラットフォームについては きぼう利用戦略 をご覧ください)。きぼう利用の一層の多様化を進めるための新たな柱となるべく実験を行う予定なのが、「細胞医療への貢献に向けた立体培養技術の有効性実証」(Cell Gravisensing)、及び「将来有人活動の安全基盤確立に向けた宇宙火災研究」(FLARE)です。プラットフォームは将来的には民間企業をサービス提供事業者として自立的に成果を創出できるようになることを想定しており、前段と併せてきぼう利用の裾野をさらに一層広げていきます。

最後に、宇宙応援団を増やすとともに将来の月火星探査に向けた国際プレゼンスを高めるためのミッションです。この分野の筆頭は、なんと言っても2025年2月以降に予定されている大西宇宙飛行士のISS長期滞在ミッションの開始です。大西宇宙飛行士にとっては2度目のISS滞在となりますので、勝手知ったる宇宙の我が家、ISSを縦横無尽に飛び回って活躍する日本人宇宙飛行士の姿を見ることで、宇宙に親しみ、宇宙を志す仲間が増えてくれることを期待しています。これに加え、キュートな姿で人気の宇宙飛行士サポートロボット「JEM船内可搬型ビデオカメラシステム実証2号機(Int-Ball2)」については、ESAのサポートロボット「CIMON」と連携することによりお互いの機能の限界を超えた作業を可能にする国際連携複数ロボット協調ミッション(ICHIBAN)を予定しています。お楽しみに。

盛りだくさんのインクリメント72ですが、計画されたミッションを完遂して「きぼう」利用の最大化に務めます。ISSや「きぼう」利用の詳細については有人宇宙技術部門のホームページにて紹介しているほか、最新の見どころはフライトディレクタ やきぼう利用ネットワーク のXアカウントでも紹介しておりますので、是非お立ち寄りください。

利用ミッション

新薬設計支援プラットフォーム

- 高品質タンパク質結晶生成実験

- 高品質タンパク質結晶生成実験(低温、米国打上げ)【LTPCG#10】

- 高品質タンパク質結晶生成実験(中温、米国打上げ)【MTPCG#11】

健康長寿研究支援プラットフォーム

超小型衛星放出プラットフォーム

船外ポート利用プラットフォーム

革新的材料研究⽀援プラットフォーム

細胞医療研究支援プラットフォーム(次期プラットフォーム候補)

先進的燃焼研究支援プラットフォーム(次期プラットフォーム候補)

民間利用拡大に向けた取り組み

一部の有償利用案件は内容非公開

- I-Space Essay

- KIBO宇宙放送局【THE SPACE SUNRISE LIVE 2025】 *外部サイト

- CM撮影「Worm Free Flex」(大阪ラセン管工業株式会社)

次期ラック利用開始に向けた取組み(きぼう利用イノベーション)

超長期有人滞在技術・探査技術

科学研究促進(船外ポート利用)

科学研究促進(生命医科学)

- ※実施した利用ミッションは、「きぼう利用戦略」の具体的取り組みの分類に基づいたマッピング(図1)を基に優先順位を定めています。