科学・技術利用を、地球低軌道から月へ。

そして更なる宇宙探査へ。

月周回有人拠点(Gateway)は、米国提案の国際宇宙探査計画「アルテミス計画」において、持続的な月面探査の中継基地として、またその先の火星探査に向けて月周回軌道上に構築される有人拠点です。

日本は、これまでISS計画への参画等を通じて培ってきた得意な技術を活かし、主に居住機能の提供及びHTV-Xを活用した補給での貢献を予定しています。そこで行う様々な利用ミッションも国際的に検討が進んでおり、本サイトでは、取り組みのアップデートをお届けします。

アルテミス計画とは?

NASAを中心とした、月面探査とその後の火星有人着陸に向けた計画。

2022年11月には最初のミッションの打上げに成功(Artemis I)。

次回ミッション(Artemis II)では4名の宇宙飛行士による月周回ミッションを予定。

2026年以降には、アポロ計画以来となる有人月面着陸および月周回拠点であるGatewayの建造開始を目指す。

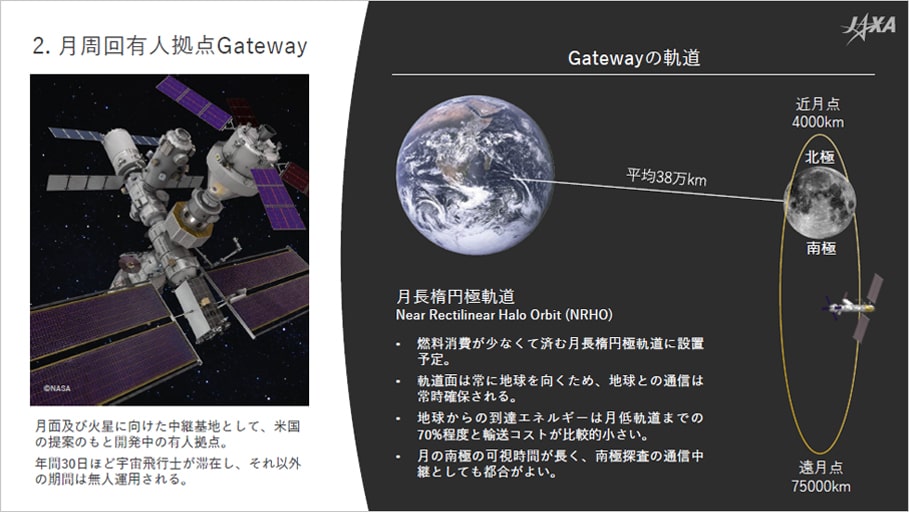

Gatewayとは?

月の近くの軌道を周回するステーション

月周回有人拠点Gatewayは、月面及び火星に向けた中継基地として、米国の提案のもと開発が進められており、日本は居住機能や物資補給での貢献を予定します。

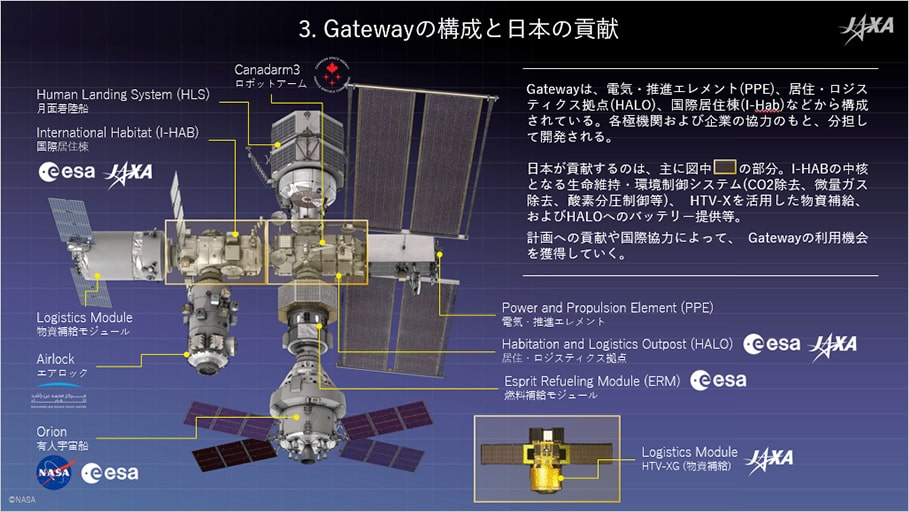

Gatewayの構成

Gatewayは、電気・推進エレメント(PPE)、居住・ロジスティクス拠点(HALO)、国際居住棟(I-Hab)などから構成され、燃料消費が少なくて済む月長楕円極軌道(NRHO)に設置する予定です。

日本の貢献

日本が担当するのは、GatewayのI-Habの中核となる生命維持・環境制御システム(CO2除去、微量ガス除去、酸素分圧制御等)、GatewayへのHTV-Xを活用した物資補給、およびHALOへのバッテリー提供等です。

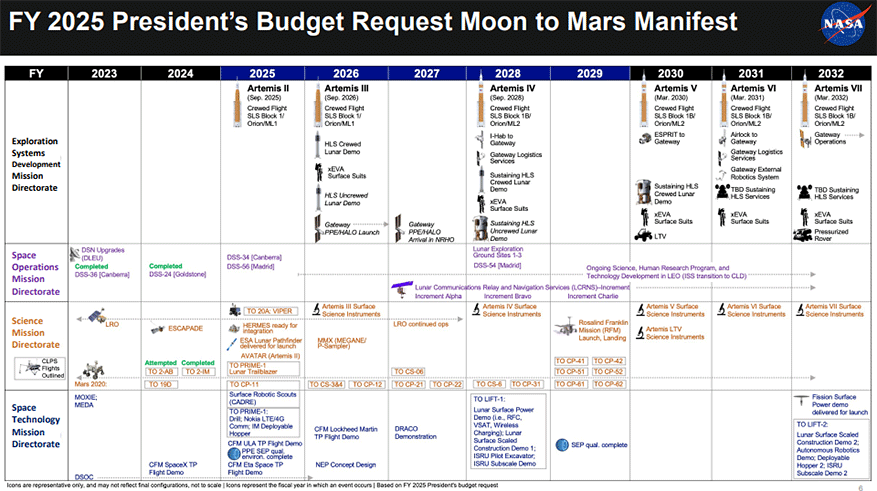

Gatewayのスケジュール

Gatewayの初期構成要素であるPPE /HALOは2026年以降に打上げられる予定です。

(2024年4月15日付発表、2025年度 NASA予算教書より)

Gateway利用の特徴

Gatewayでは国際チームで成果とデータを共有

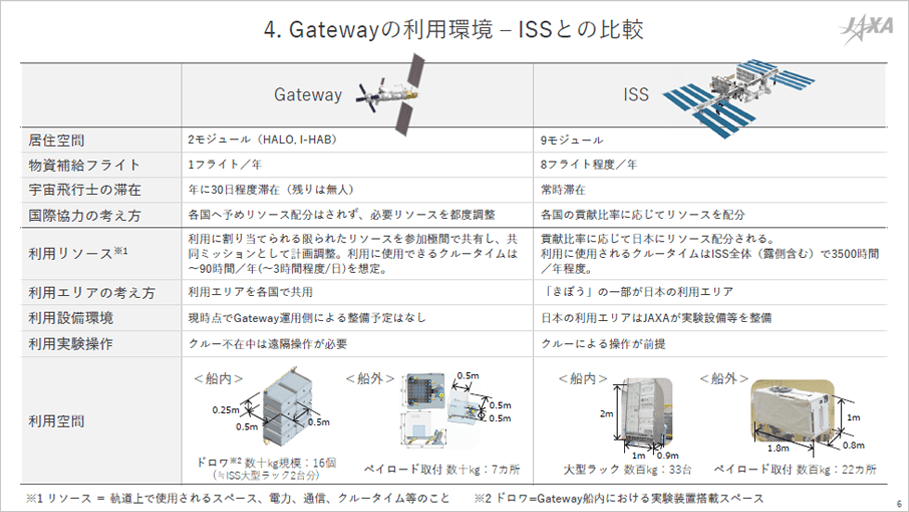

Gatewayは実験装置の搭載場所や使えるリソース(※1)がISSのように豊富でないことから、予めの各極への搭載場所・リソースの配分はなく、各極の提案をもとに協議しながら搭載装置を決めていくこととなっています。すなわち、参加各極間の国際協調による利用と成果/データの共有が原則となります。

- 装置の搭載場所は船外に7か所、船内に2か所/16ドロワ(※2)分

- そのうち船外の2か所と船内の1ドロワ分は、装置が、PPE/HALOに搭載されて打ち上げられる予定です。

- PPE/HALOの打上げ時に搭載されている部分も含め、すべての実験装置は交換可能で、定常的な補給フライトで装置を運び、上述の場所に設置し、実験を行います。ただし、船外実験装置の打上げ・設置は、Gatewayにロボットアーム(カナダが担当)が設置されて以降となります(2031年)。

※1:リソース:軌道上で使用されるスペース、電力、通信、宇宙飛行士の作業時間等のこと。

※2:ドロワ:Gateway船内における50x50x25cmサイズの実験装置搭載スペース。電力・通信・廃熱のインタフェースを持ちます。

ISSとGatewayの利用比較はこちら

国際間の調整状況

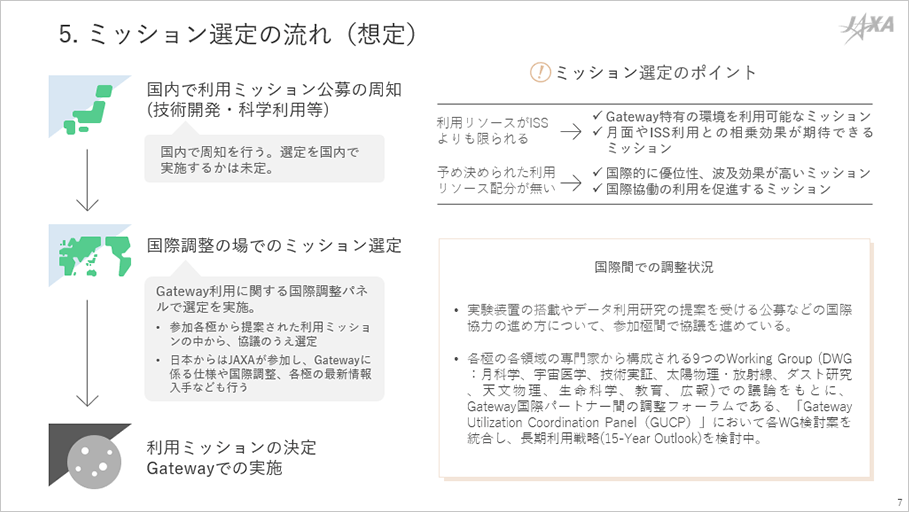

実験装置の搭載やデータ利用研究の提案を受ける公募の方法等について、参加極間で協議を進めています。

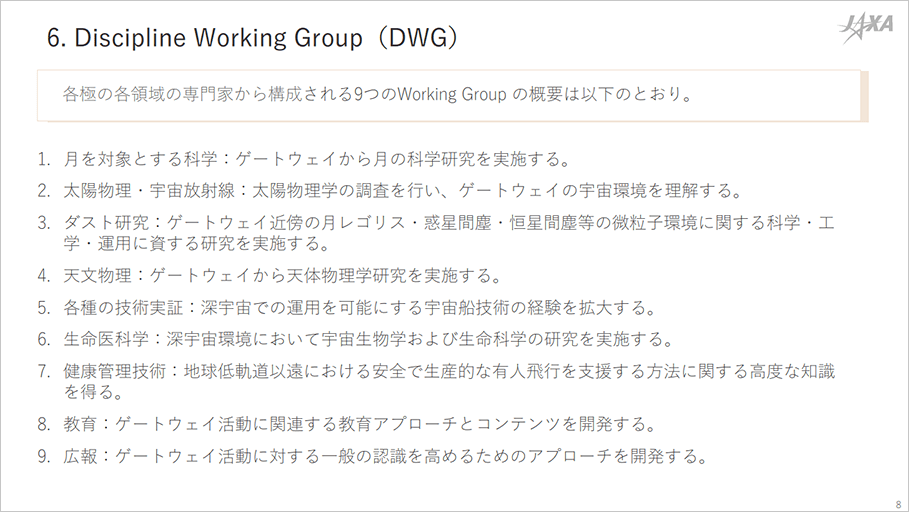

各極の各領域の専門家から構成される9つのWorking Group (DWG:月を対象とする科学、太陽物理・宇宙放射線、ダスト研究、天文物理、各種の技術実証、生命医科学、健康管理技術、教育、広報)での議論をもとに、Gateway国際パートナ間の調整フォーラムである、「Gateway Utilization Coordination Panel(GUCP)」において各WG検討案を統合し、長期利用戦略(15-Year Outlook)を検討中です。

日本時間2024年2月1日に、日米欧加4極の研究者を対象としたタウンホールミーティングを開催し、アルテミス計画の概要とGatewayの機能や実験での利用機会、各極における参加形態についてご紹介いたしました。

録画映像がご確認頂けますので、ご興味のある方は、ぜひ御覧ください。

タウンホールミーティングの映像及び資料はこちら。

また、2024年2月22日に開催された「きぼう利用シンポジウム 2024」にて、Gatewayに関する議論も行われ、地球低軌道からGateway、月へと発展していくサイエンスについて、可能性や意義について話し合われました。録画映像がご確認いただけますので、よろしければぜひ御覧ください。

「きぼう利用シンポジウム2024」の映像はこちら。

利用ミッション選定の流れ

国際間で協調した形での利用ミッション公募(AO)など、国際協力を前提とした利用ミッションの進め方について、GUCPで議論が行われています。

利用分野

Gatewayの利用に関して、各極の各領域の専門家から構成される9つのWorking Groupがあり、それぞれの活動について検討が行われています。

搭載予定の装置

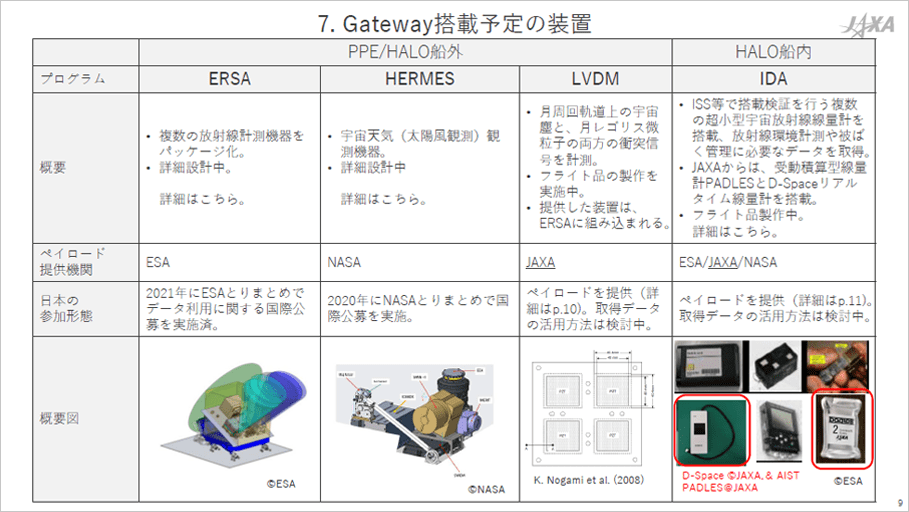

PPE/HALOに搭載予定の装置

PPE/HALOには、船内及び船外に宇宙放射線環境計測装置(IDA及びERSA)、船外に宇宙天気観測機器(HERMES)が搭載されます。

IDA/ERSAに搭載されているセンサ、線量計の情報はこちら

JAXAからは、船内の装置として超小型宇宙放射線線量計(JAXA PADLES/D-SPace)、および船外ではダストセンサ(LVDM)の提供が計画されています。

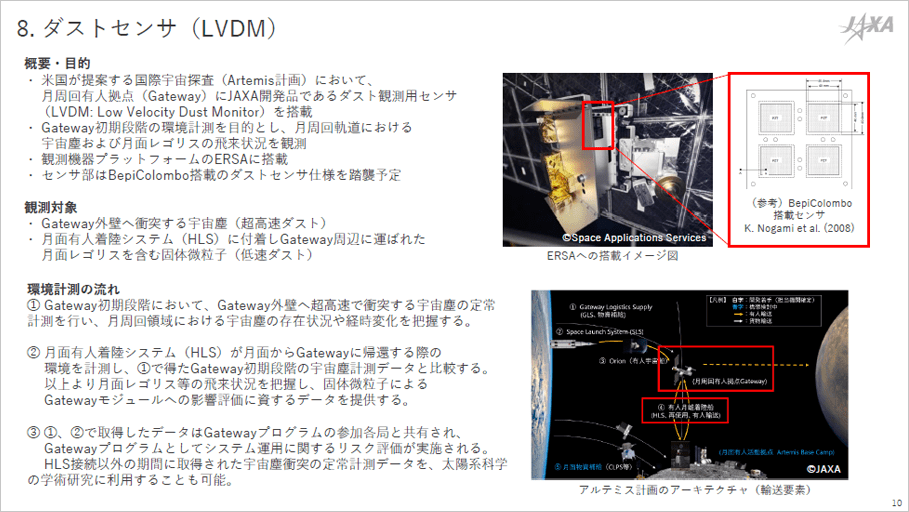

ダストセンサ(LVDM)

PPE/JAXA開発品であるダストモニタ(LVDM: Low Velocity Dust Monitor)。Gateway初期段階の環境計測を目的とし、月周回軌道における宇宙塵および月面レゴリスの飛来状況を観測します。

- Gateway初期段階において、Gateway外壁へ超高速で衝突する宇宙塵の定常計測を行い、月周回領域における宇宙塵の存在状況や経時変化を把握します 。

- 月面有人着陸システム(HLS)が月面からGatewayに帰還する際の環境計測を行います。1でのGateway初期段階における計測データとの比較を通して、月面レゴリス等の飛来状況を把握し、固体微粒子によるGatewayモジュールへの影響評価に資するデータを提供します。

- 1、2で取得したデータはGatewayプログラムの参加各極と共有され、Gatewayプログラムとしてシステム運用に関するリスク評価が実施されます。HLS接続以外の期間に取得された宇宙塵衝突の定常計測データを、太陽系科学の学術研究に利用することも可能です。

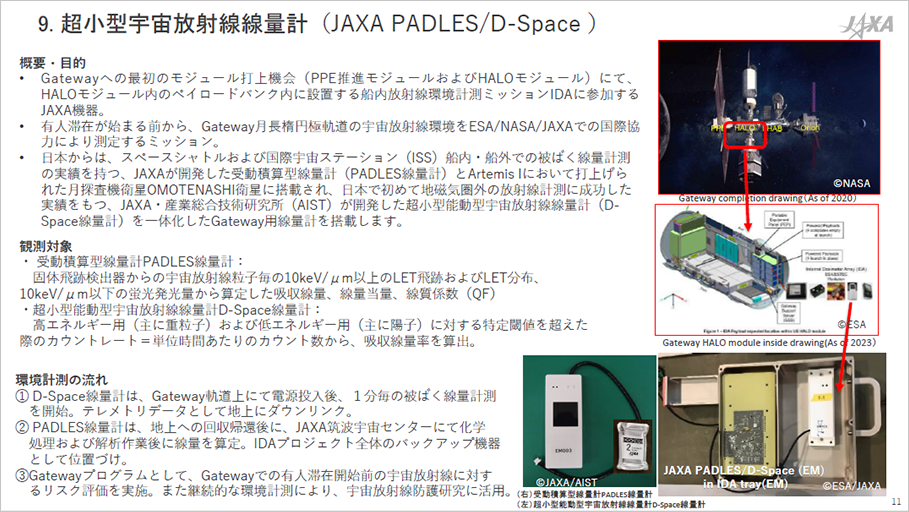

超小型宇宙放射線線量計(JAXA PADLES/D-Space)

- Gatewayでの有人滞在が始まる前から、その月長楕円極軌道の宇宙放射線環境をESA/NASA/JAXAでの国際協力により測定し、サイエンスに必要な物理量、宇宙飛行士の被ばく管理等に必要な線量計測評価を行います。

- 日本からは、スペースシャトルおよび国際宇宙ステーション(ISS)船内・船外での被ばく線量計測に実績を持つ、受動積算型線量計(PADLES線量計)と、Artemis Iにおいて打上げられた月探査機衛星OMOTENASHI衛星に搭載され、日本で初めて地磁気圏外の放射線計測に成功した実績をもつ、超小型能動型宇宙放射線線量計(D-Space線量計)を一体化したGateway用線量計を搭載します。

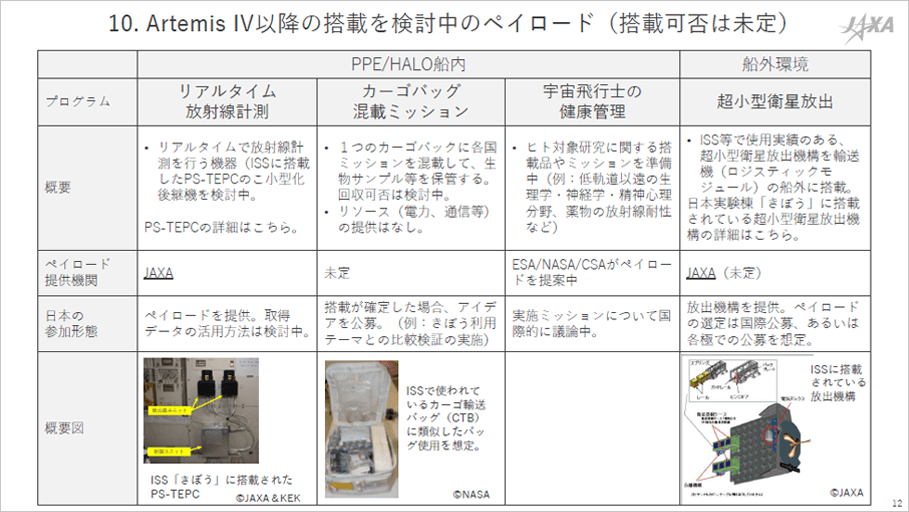

Artemis IV以降の搭載検討

Artemis IV以降の装置として、リアルタイム宇宙放射線量モニタ(ISSに搭載したPS-TEPCの後継機)や、カーゴバッグ混載ミッション(1つのカーゴバッグに各国ミッションを混載)、宇宙飛行士の健康管理に資する技術開発、超小型衛星放出等を検討中です。

関連リンク

※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA