国際間での連携を通して、

ISSでの「健康管理運用」を実現する。

宇宙飛行士の健康管理運用は、「飛行前」「飛行中」「飛行後」の時期に大別され、それぞれの期間で必要な健康管理を行っています。特にISS飛行中の健康管理運用は、5つの宇宙機関 (CSA,ESA,FSA,JAXA,NASA)による国際共同プロジェクトのため、各機関の医学運用チームが綿密に連携し統合的な運用を行っています。

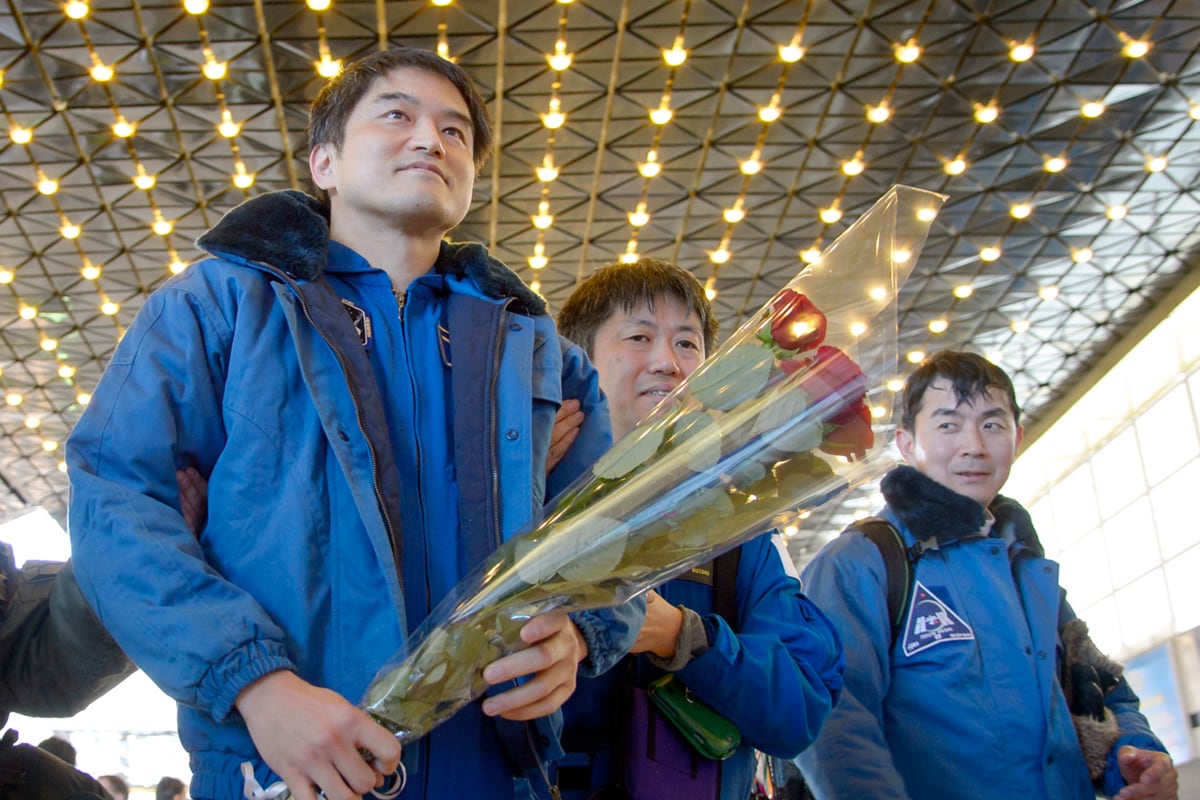

大西宇宙飛行士をサポートする専任FS ©JAXA/NASA/Bill Ingalls

飛行前の健康管理運用について

宇宙飛行士の健康管理運用は、宇宙飛行士選抜から始まります。実際のミッションに任命されるまで、何年も地上訓練を続けなければなりません。その間も、ミッションに従事できる健康状態を保つことが要求されます。宇宙飛行士は毎年年次医学検査を受けます。その結果をもとにJAXA医学審査およびISS国際医学審査を受けて医学認定されます。毎年実施する体力測定データからは個々の宇宙飛行士の体力評価が行われ、適切な運動指導を行います。また、宇宙日本食や生活用品の選定や搭載に向けた準備も行っています。

訓練中の健康管理運用

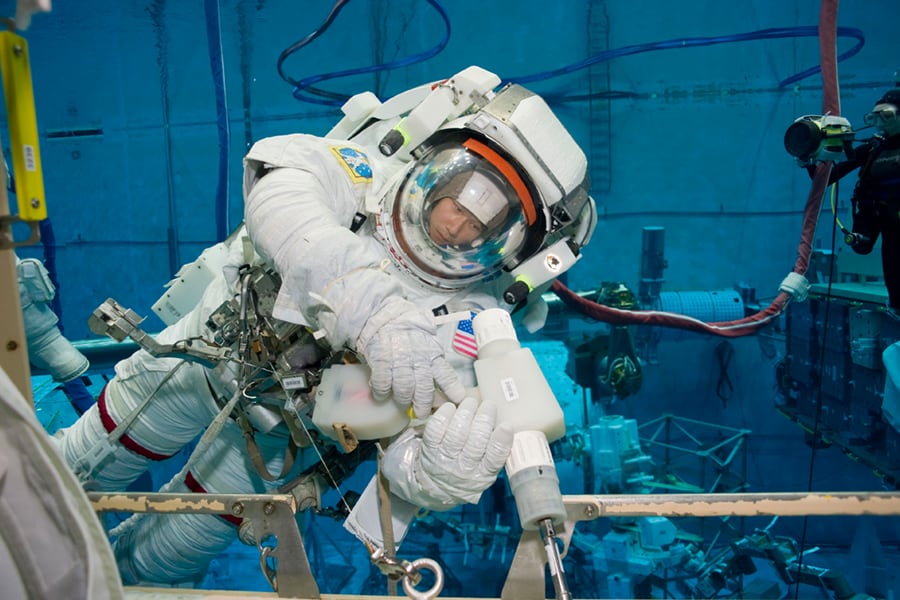

地上での模擬訓練などでは、NASAのJSCにある無重量環境訓練施設(Neutral Buoyancy Laboratory: NBL)の巨大なプールを使用して行なう船外活動訓練や、遠心加速器を用いた訓練、海中滞在を行うNASA極限環境(NEEMO)ミッション、サバイバル訓練などを実施しており、危険を伴う訓練であるため、フライトサージャンが立ち会い健康管理運用を行ないます。

ミッション任命後~打上げまでの健康管理運用

大西宇宙飛行士ら47Sクルー

宇宙飛行士が特定の飛行ミッションに任命されると、打上げ日に向けた健康管理運用スケジュールが組まれます。国際宇宙ステーション(ISS)に1カ月以上滞在する宇宙飛行士は、「医学運用要求(Medical Operations Requirement)」に基づき、軌道上での医学運用の訓練に参加します。

打上げ1年前からは医学運用要求に従って、医学検査などが始まり、当日までに医学検査、フライトサージャンの診察などの健康管理運用が実施されます。打ち上げ前には「検疫隔離」が実施されます。クルーは専用の宿舎で起居し、接触する人間は予め健康チェックを受けた大人に限られ、感染源になりやすい子供との接触はさせないようにします。

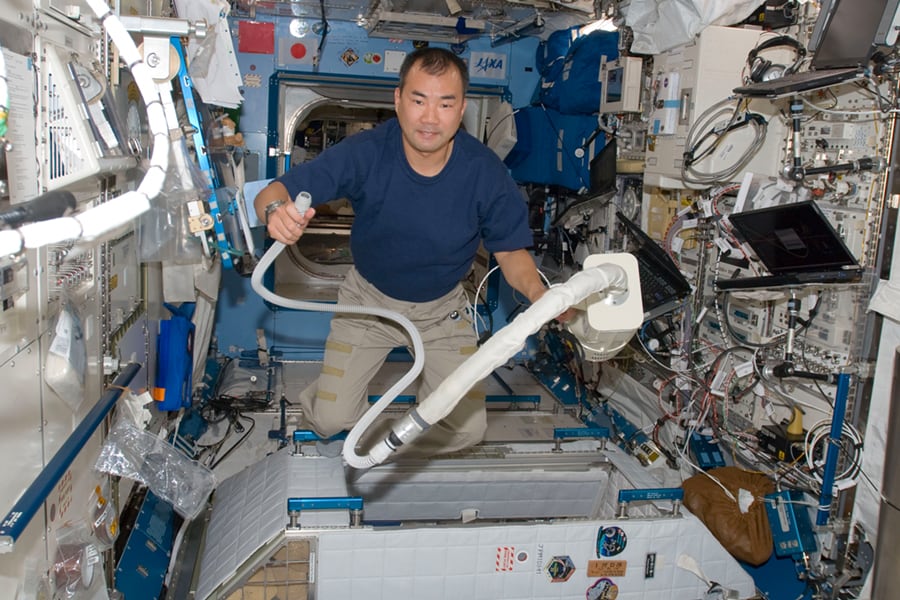

飛行中の健康管理運用について

飛行中の宇宙飛行士の健康管理運用は、主にヒューストンのミッション・コントロール・センター(MCC-H)のJAXAの専任フライトサージャンと、筑波宇宙センターの医学運用チームにより、遠隔で実施されます。

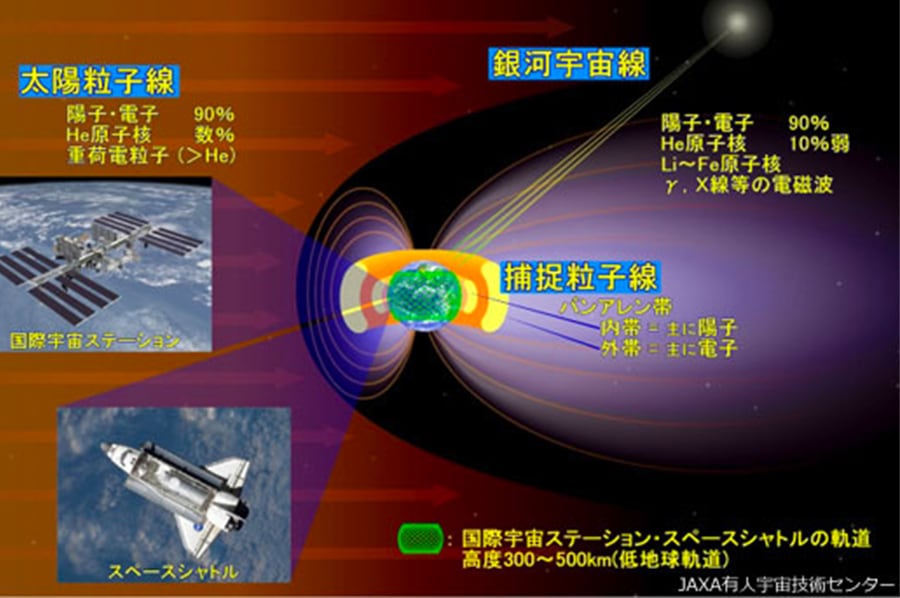

国際宇宙ステーションに1カ月以上滞在する宇宙飛行士は、「医学運用要求」で規定される各種の医学検査を飛行前/飛行中/飛行後に行うよう定められています。ISSの宇宙飛行士の健康管理は、この医学データ(問診、診察、検査、各宇宙飛行士の体力、栄養状態、精神心理状態、及び環境モニタリング結果(生命維持システムの状況)、放射線環境(船内/個人)、船内環境)を使って総合的に行います。

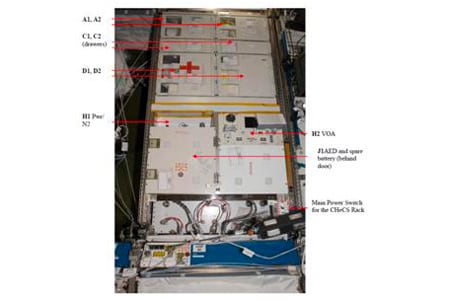

軌道上での医学運用で使用する設備

ISSの医学検査は、ISSに搭載されている採尿キットや、心電図、 血圧計、超音波診断装置などの医学運用器材を使って行われます。これらの医学運用器材を総称して「クルー健康管理システム」(Crew Health Care System: CHeCS/IMS)といいます。

IMSに含まれる健康管理運用に関する機材

- 健康維持システム (Health Maintenance System: HMS) :

軌道上の医療器具、救急医療キットの総称 - 環境衛生管理システム (Environmental Health System: EHS) :

水/空気/微生物の各モニタシステム、放射線モニタシステムの総称 - 運動対策システム (Countermeasures System: CMS) :

トレッドミルや、自転車エルゴメータ、抵抗運動装置などの総称

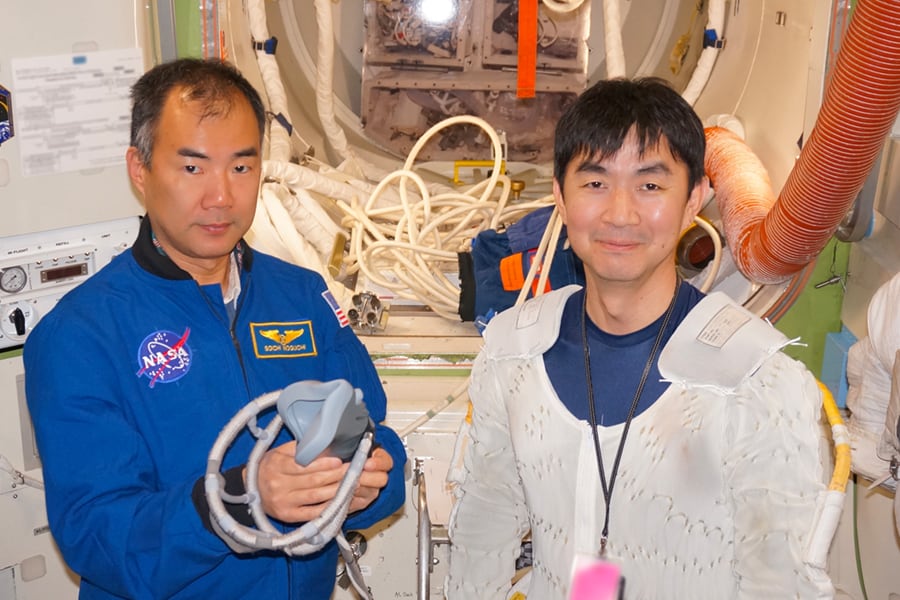

医療担当の宇宙飛行士「クルー・メディカル・オフィサー」

軌道上の宇宙飛行士の医学検査は、クルー・メディカル・オフィサーという医療担当の宇宙飛行士が行います。

クルー・メディカル・オフィサーは、医学検査以外にも、軌道上で宇宙飛行士が体調を崩したり、怪我をした場合に、地上のフライトサージャンの助言をもとに、搭載している薬や医療器具を用いて治療を行います。ISSには、点滴や、気管内挿管、洗眼、簡易外科セットなども搭載されていますが、これまでのところ、洗眼を除きそれらを使うような大きな医療事態は起きていません。

また、軌道上では定期的に緊急医療訓練を行い、軌道上で怪我や急病が起きた場合に備えて、医療知識と医療技術の維持を図っています。このような訓練では、宇宙飛行士のひとりが負傷者や急病人の役になり、クルー・メディカル・オフィサーがその怪我(または病気)に必要な医療処置を模擬して練習します。

飛行後の健康管理運用について

約半年におよぶ長期滞在では、重力に対抗する筋力の低下や骨量減少など、さまざまな生理的変化が起きているため、すぐに通常の生活に戻るわけにはいきません。そこで、宇宙長期滞在から帰還した宇宙飛行士は、コンディションを飛行前の状態へと回復させるため、45日間程度、飛行後に特化して計画的なリハビリテーションプログラムを行います。リハビリプログラムと並行に、身体機能、体力、健康状態のチェックが実施されます。

©JAXA/NASA/GCTC/Andrey Shelepin

帰還後の精神心理支援

金井宇宙飛行士ら53Sクルー ©JAXA/NASA/Bill Ingalls

宇宙長期滞在の場合、精神心理面の健康管理運用も重要です。宇宙飛行士は、ミッションに任命されてからは、厳しく忙しい訓練のために家族を残して各国を渡り歩き、飛行後も帰国報告会やVIP訪問、記者会見などで多忙を極めます。

宇宙飛行をきっかけに人生観や価値観ががらりと変化する宇宙飛行士や、大きな目標を成し遂げた後の虚脱感・抑うつ感(燃え尽き症候群)に襲われる宇宙飛行士もいます。

日本人飛行士の場合、飛行後に世間の注目を浴び、スケジュールが多忙を極めるケースが多く、飛行ミッション自体よりも飛行後のスケジュールに忙殺される恐れもあり、飛行後のスケジュールをコントロールすることも健康管理運用の重要な役割となります。

帰還後のリハビリ

通常のリハビリテーションプログラムでは、第1フェーズ(帰還後3日ぐらいまで)は、マッサージやストレッチ、補助付き歩行を中心とし、第2フェーズ(帰還2週後まで)では水中歩行、自転車エルゴメータ、軽い歩行など多種の運動に移行し、第3フェーズでランニングや筋力トレーニングの負荷を増し、45日以降は個人の回復状況を見ながら通常の生活に復帰させることになります。

これまでNASAの専門家の指導の下、日本人宇宙飛行士に対して運動処方の作成や運動指導などを実施するなかで知見を蓄えてきました。大西飛行士の地球帰還後のリハビリ期間中は、日本で初めてのリハビリが実現しました。

関連リンク

※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA