インクリメント70期間

インクリメント70キーメッセージ

インクリメントマネージャ紹介

インクリメント70マネージャ

2024年4月6日のソユーズMS-24宇宙船(70S)の帰還をもって、インクリメント70が終了しました。

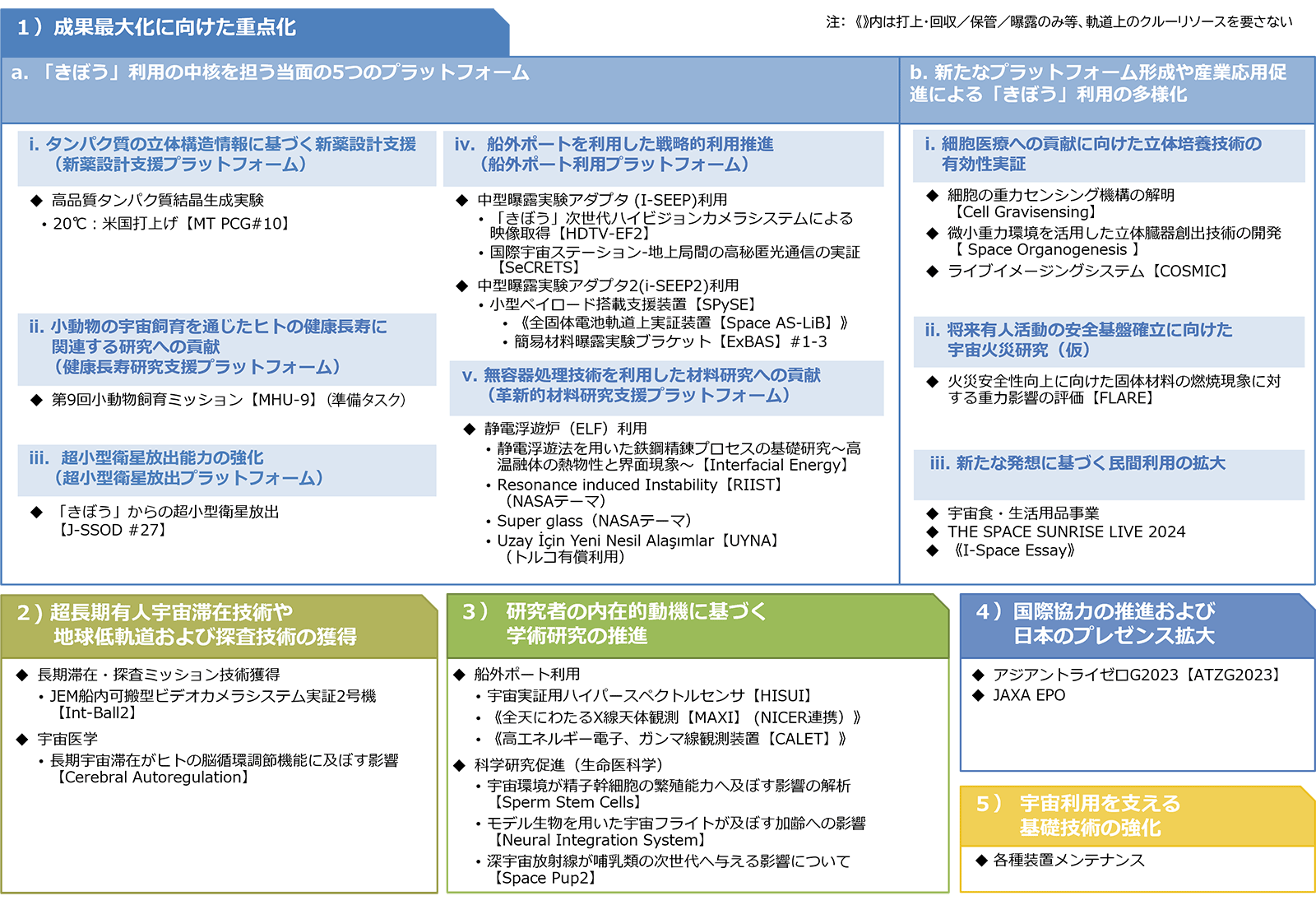

キーメッセージとして、『「新たな価値創出の準備」と「着実な成果蓄積」で拓く「きぼう」利用のさらなる多様化』を掲げてインクリメントに臨みましたが、ページ下部に掲載の実施ミッションマッピング図にあるように、「新たな価値創出の準備」(新たなプラットフォームを構築するミッションや有人宇宙探査を見据えたミッション)についても「着実な成果蓄積」(既存のプラットフォームや国際枠組みなどを用いたミッション)についても成果を創出でき、キーメッセージを達成することができました。きぼう利用に対する皆様からの応援に感謝いたします。

また、インクリメント70ではほぼ全ての期間を、Space X社のクルードラゴン宇宙船運用7号機(Crew-7)に搭乗した古川聡宇宙飛行士と共に過ごしたことを忘れるわけにはいきません。古川宇宙飛行士には数多くのJAXA関連の軌道上実験タスクを実施していただきましたが、タスク前の「きぼう」運用管制チームとの打ち合わせからタスク本番に至るまで、持ち前の慎重さを発揮して一つ一つ着実に作業をこなしてミッションを成功に導いてくれました。

約半年の期間になりますとここでは書き切れないようなチャレンジングな出来事もありましたが、「宇宙でしか見つけられない答え」を見つけるために、軌道上の古川宇宙飛行士、フライトディレクタと管制チーム、そしてインクリメントマネージャと支援チームが三位一体となって問題に取り組み、時にはNASAも巻き込んで効果的に問題を解決して成果を創出することができたことはインクリメントマネージャとして誇れる実績となりました。この功績は有り難いことにNASAからも認められるところとなり、インクリメントマネージャであった私と、前半/後半リードフライトディレクタ(FD)であった渡邊沙緒里FDと髙橋櫻子FDを代表として、"JSC Superior Achievement Award" をいただき、JAXAのプレゼンスの向上にも貢献することができました。私は名義上代表者にはなっておりますが、支えてくれた支援チーム/運用管制チームと古川宇宙飛行士の軌道上での活躍の賜物であることを肝に銘じて今後も励んで参ります。(秋からのインクリメント72で再登板の予定です)

引き続き日本の宇宙開発に対し、皆様からの声援をよろしくお願いいたします。有り難うございました。

インクリメント70担当のインクリメントマネージャを務めます、井上夏彦です。インクリメント61/62、64に続いて3回目の拝命となります。

さて、今回は「キーメッセージから読み解くインクリメントの特徴」について皆さんにご紹介させていただきます。

キーメッセージとは、きぼう利用戦略で設定された中長期的位置づけを踏まえて、そのインクリメントがどのような目標を達成すべきかをインクリメントマネージャが宣言するものであり、そのインクリメントの重点項目を設定するよりどころとなります。

インクリメント70のキーメッセージは、「新たな価値創出の準備」と「着実な成果蓄積」で拓く「きぼう」利用のさらなる多様化 です。

「新たな価値の創出準備」については、(1)「きぼう」利用重点化領域(プラットフォーム)に新たな領域を設定する取組み、および(2)有人宇宙探査を見据えた取組み、から構成されています。

(1)の代表的な利用テーマとして、細胞医療への貢献に向けた2実験(「細胞の重力センシング機構の解明【Cell Gravisensing】」および「微小重力環境を活用した立体臓器創出技術の開発【Space Organogenesis】」)と将来有人活動の安全基盤確立に向けた宇宙火災研究(火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価【FLARE】)を実施予定です。また、(2)の代表的な実験テーマは「将来有⼈宇宙探査に向けた⼆酸化炭素除去の軌道上技術実証【DRCS】( プレスキットP.36参照)」および「JEM船内可搬型ビデオカメラシステム実証2号機【Int-Ball 2】」を実施予定です。

また、「着実な成果蓄積」については、既存のプラットフォームや国際枠組みを用いた利用(代表的なテーマとしては高品質タンパク質結晶生成実験、静電浮遊炉(ELF)を使用する実験、アジアントライゼロG2023 など)を予定しており、民間事業者への移管・委譲が進みつつある商業活動利用のみならず、先に紹介した「新たな価値の創出準備」に関するテーマについても入念に準備を行った上で実施し、計画以上の成果を挙げていく意気込みを示しています。

この二つを軸にして、有人宇宙技術/科学利用/民間利用のそれぞれでできることの幅を一層広げ、「きぼう」利用のさらなる多様化を進めていくことがインクリメント70のキーメッセージが示す目標です。

さらに本インクリメントでは、開始当初からそのほとんどの期間において古川宇宙飛行士がISS長期滞在を行っています。フライトディレクタとタッグを組んで古川宇宙飛行士に効率的に作業を行っていただくことにより、三位一体で「宇宙でしか見つけられない答え」を見つけていきます。最新状況は古川宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイトにも随時掲載 しますのでお楽しみに!

実施した利用ミッション

新薬設計支援プラットフォーム

健康長寿研究支援プラットフォーム

超小型衛星放出プラットフォーム

船外ポート利用プラットフォーム

無容器処理技術を利用した材料研究への貢献(革新的材料研究支援プラットフォーム)

新プラットフォーム形成(細胞医療への貢献に向けた立体培養技術の有効性実証)

新プラットフォーム形成(将来有人活動の安全基盤確立に向けた宇宙火災研究(仮))

新プラットフォーム形成(新たな発想に基づく民間利用の拡大)

- 宇宙日本食、宇宙用生活用品

- KIBO宇宙放送局【THE SPACE SUNRISE LIVE 2024】

- I-Space Essay

長期滞在・探査ミッション技術獲得

科学研究促進(船外ポート利用)

科学研究促進(生命医科学)

国際協力・STEM教育

- ※利用ミッションは、「きぼう利用戦略」の具体的取り組みの分類に基づいたマッピング(図1)を基に優先順位を定めています。