FLAREFundamental Research on International Standard of Fire Safety in Space -base for safety of future manned mission-

| 宇宙利用/実験期間 | 2022年 ~ |

|---|---|

| 研究目的 | 固体材料の燃焼性、特に燃焼限界条件が微小重力環境において通常重力環境と比べどのように変化するかを明らかにし、微小重力環境における材料燃焼性評価の国際的な基準を日本が主導して作成することを目的としています。 |

| 宇宙利用/実験内容 | 「きぼう」の多目的実験ラックに搭載される固体燃焼実験装置(SCEM)を利用し、様々な材質・形状の固体材料の燃焼実験を行います。実験では、整流された風洞部内の低速ガス流の中に試料を設置し、試料端に電熱線で着火させます。試料上を燃え拡がる火炎の観察を行うとともに、燃え拡がりが起こらなくなる酸素濃度、流速条件を調べます。また、電線試料については過電流が流れた際に自着火が起こる限界条件も調べます。 |

| 期待される利用/研究成果 | 長時間の微小重力環境において、様々な固体材料の高精度な燃焼特性データを系統的に取得することにより、固体材料の燃焼限界に与える重力の影響を解明できます。これに基づき、微小重力環境における材料燃焼性評価について、科学的な合理性を有する新手法の構築が期待できます。宇宙火災安全技術の高度化は、多様化が進む地球低軌道利用に留まらず、今後想定される有人宇宙探査においても重要な課題であり、国際的な評価基準の構築・制定を日本がリードすることで、人類の新たな活動領域における安全・安心の確保への貢献が期待されます。 |

| 関連トピックス |

|

|

詳細

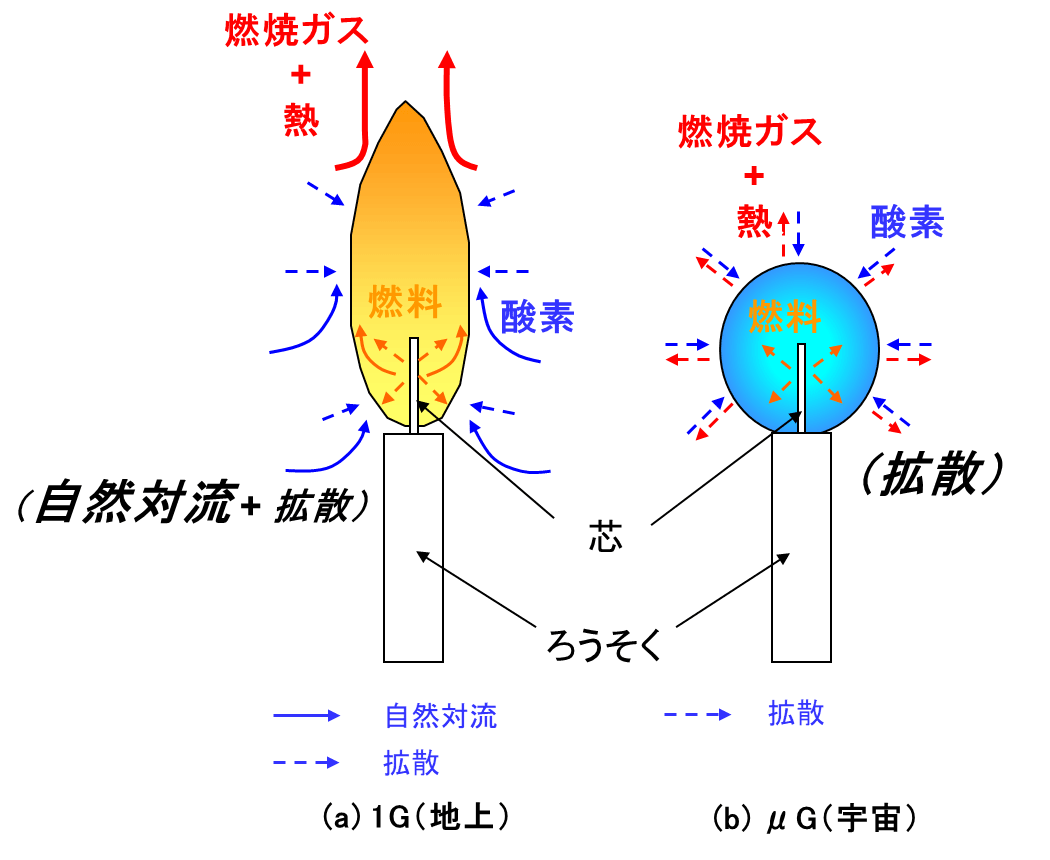

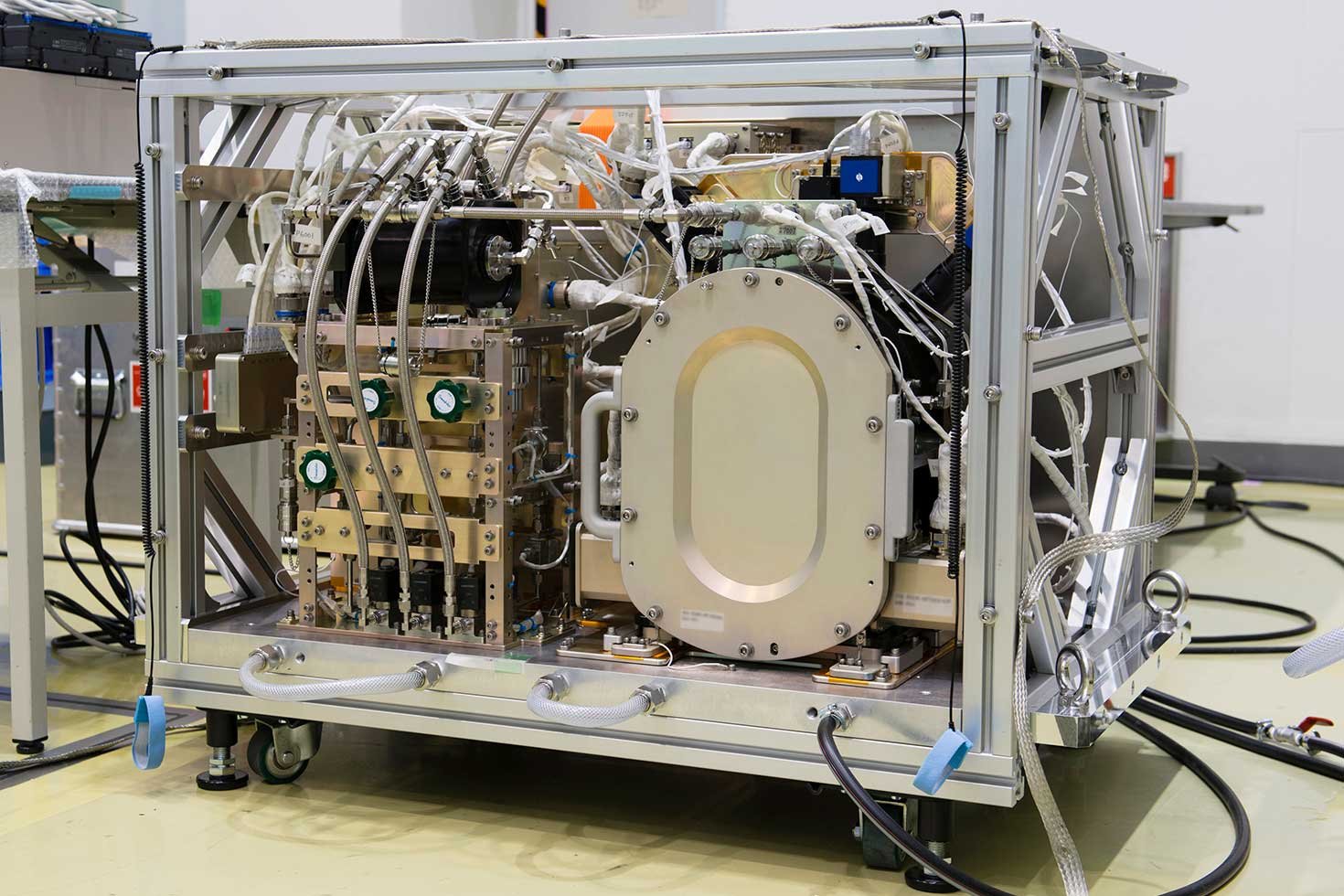

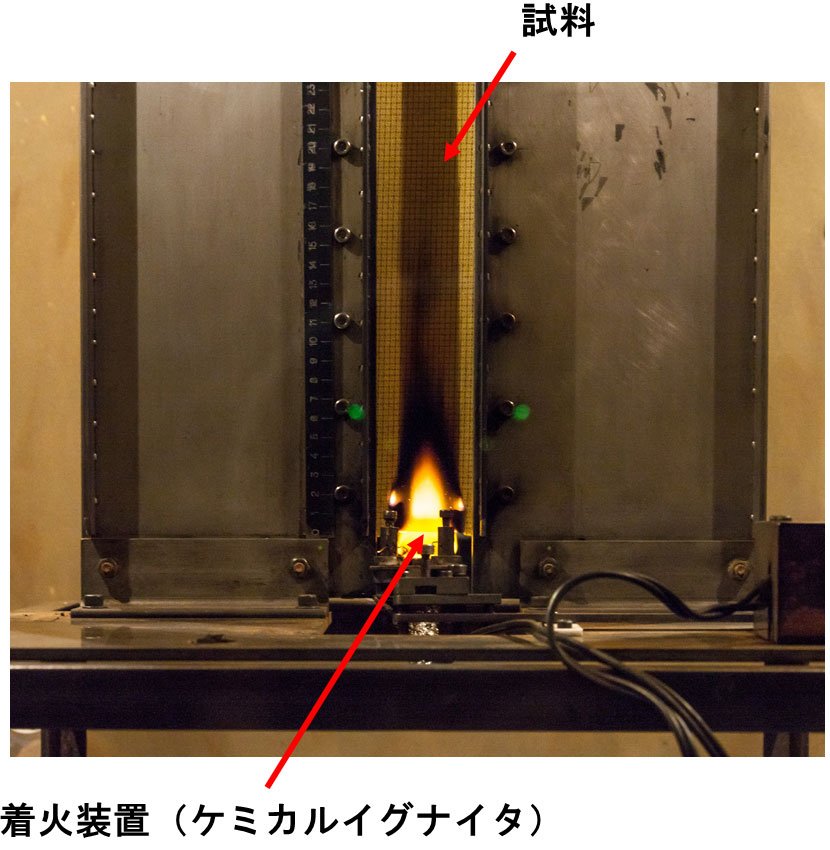

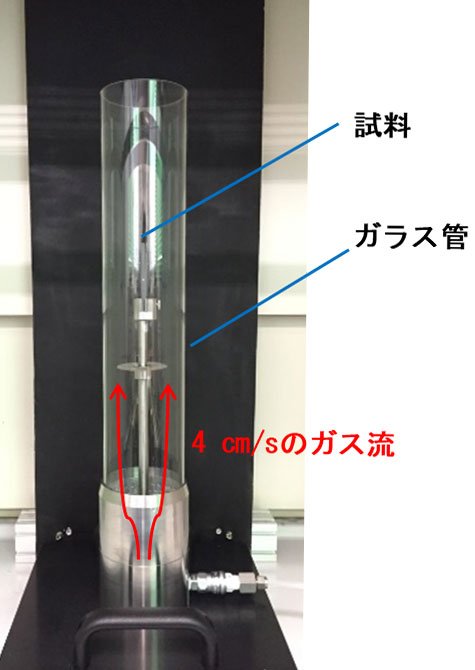

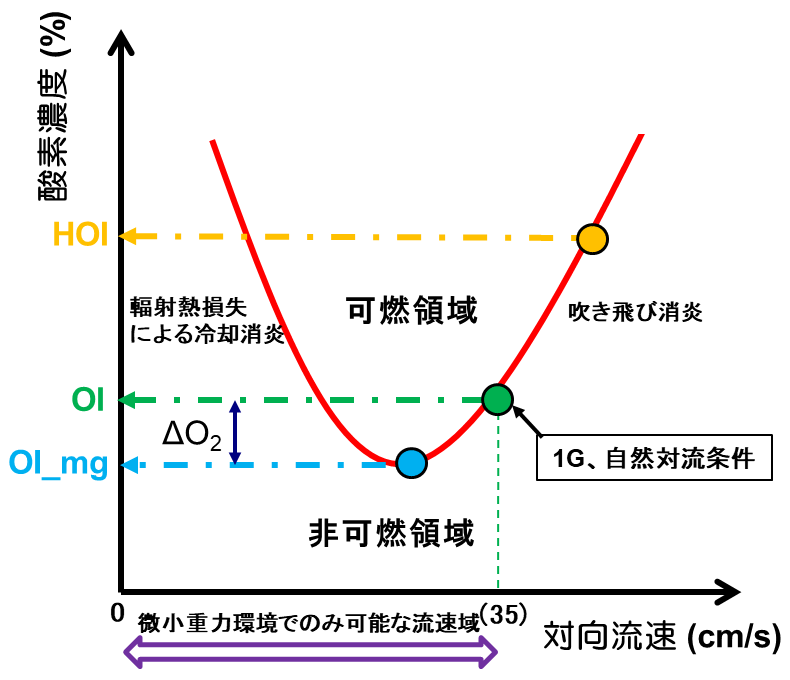

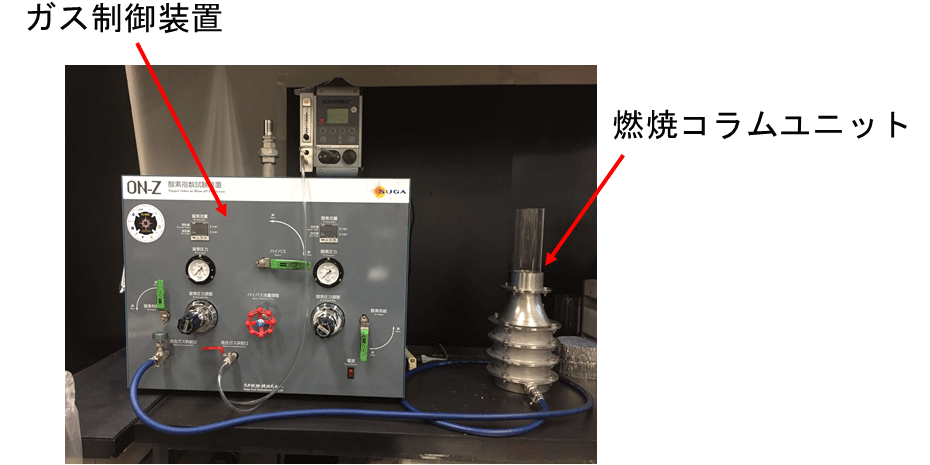

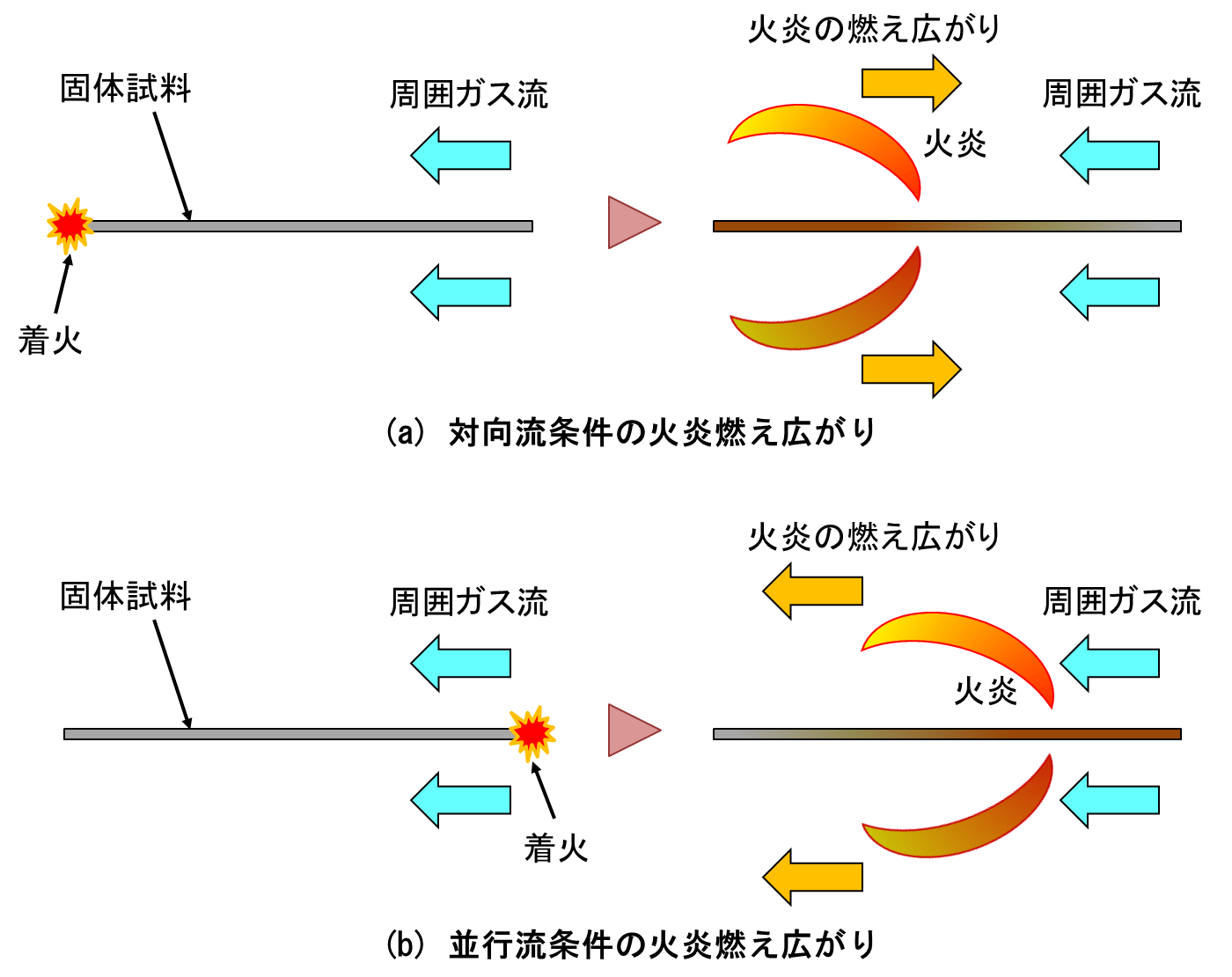

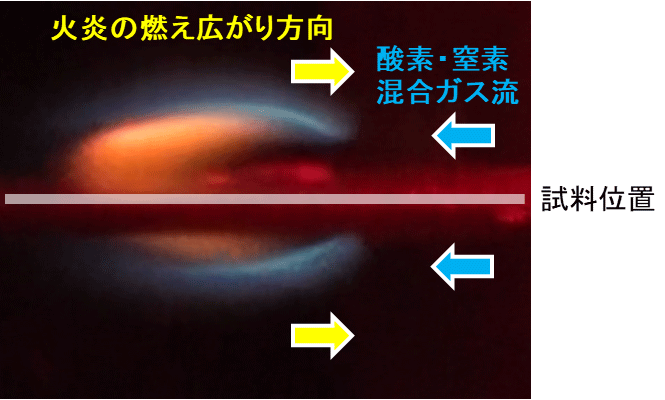

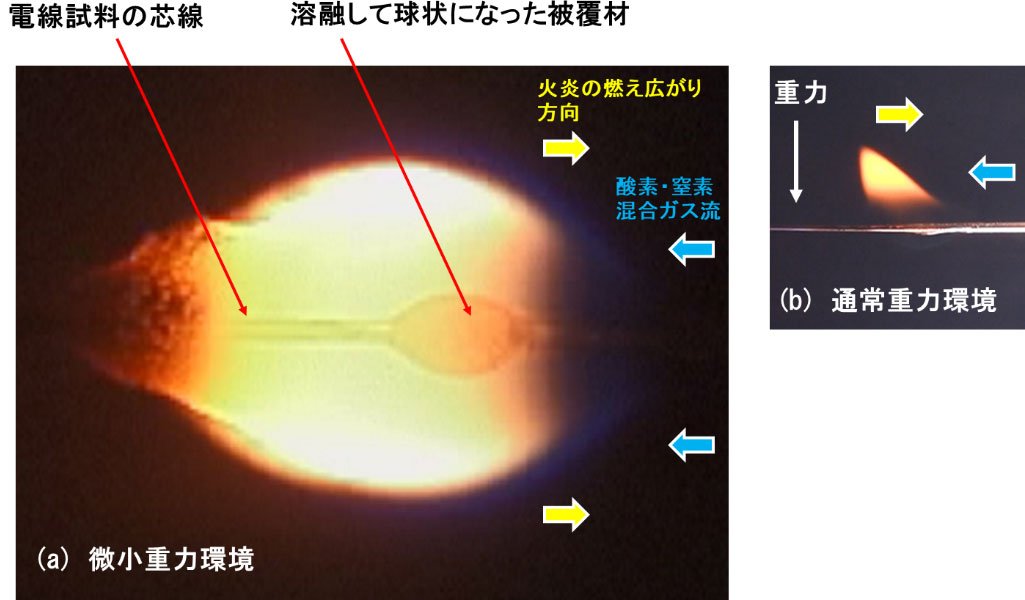

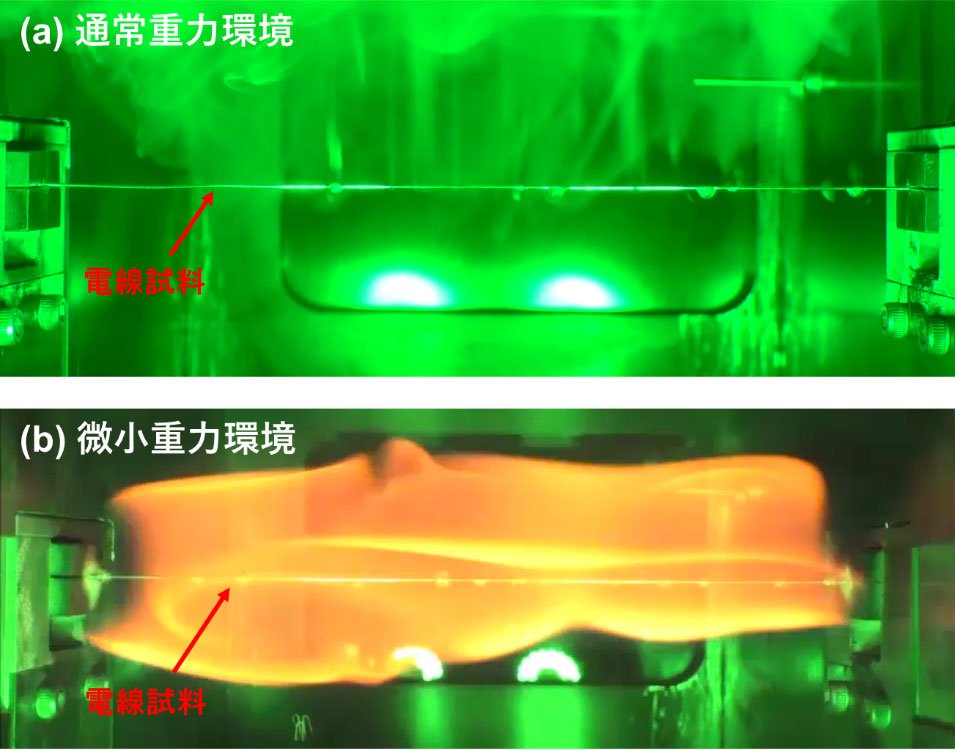

FLAREミッションは固体材料の燃焼性、特に燃焼限界条件が微小重力環境において地上の通常重力環境とどのように変化するのかを明らかにし、微小重力環境における材料燃焼性評価の国際的な基準を日本が主導して作成することを目指したものです。 研究の背景~宇宙火災安全研究の重要性~国際宇宙ステーション(ISS)のような有人宇宙活動においては、クルー(宇宙飛行士)とシステムの安全確保が極めて重要です。そのため、起こり得る様々な危険な事象を"ハザード"として識別し、それらを防ぐための方策を二重、三重にとっています。宇宙船内での火災は、最も危険なハザードの一つとして識別されています。宇宙船内は閉鎖環境であり、いったん火災が起こっても、外に直ぐ退避することはできません。そのため、火災を起こさないことが何より重要です。 実は、これまでの有人宇宙活動の歴史の中で、船内での火災は実際に起こっているのです。最も悲劇的な結果となったのが、1967年に起きた米国のアポロ1号の地上での火災事故です。発射台上で予行演習を行っていたところ、ロケット先端のアポロ宇宙船内で火災が発生し、米国航空宇宙局(NASA)の3名の宇宙飛行士が亡くなっています。また、1997年には、ロシアの宇宙ステーション、"ミール"内で、酸素発生装置が火元となる火災が発生しています。当時船内にいたクルーは無事でしたが、船内は一時、黒煙が充満したとされています。この他、既に退役した米国のスペースシャトルにおいては、火災には至っていないものの、電気配線のショートなどに起因する火花の発生や発煙が複数のミッションで報告されています。 アポロ1号の事故が深刻なものになった原因の一つに、船内の酸素濃度が挙げられます。アポロ計画においては、船内の酸素濃度は100%でした。このため、一旦、何らかの原因により発火してしまうと、瞬く間に燃え拡がってしまい手がつけられない状況に陥ってしまったのです。固体材料の燃焼性は、雰囲気中の酸素濃度に強く依存することが知られています。言うまでも無く、酸素濃度100%という船内環境は火災安全性の観点からは好ましくない条件ですが、ミッションの特殊性やその他の制約を優先した結果、選択されたものです。 現在のISSでは、宇宙飛行士の生活空間であり、科学実験を行う船内(キャビン)の酸素濃度は基本的に地上(約21%)と同程度です。このため、材料の燃焼性の観点からは、アポロ宇宙船内などと比べれば安全性は高いものになっています。 微小重力環境における固体材料の燃焼性船内の酸素濃度と同じく、有人宇宙活動下における材料の燃焼性を考慮する上で重要なのが、重力環境の違いです。軌道上の宇宙船内は微小重力環境であり、地上の通常重力環境(1G)に比べ、重力加速度が100万分の1程度(µG)しかありません。そのような環境では、1Gではごく当たり前の現象も全く異なる様相を呈することがあります。燃焼現象はその代表例です。 皆さんがろうそくに火を灯すと、炎は上方に細長く伸びた形になりますが、これは1Gでは火炎と周囲との温度差(密度差)によって、高温の燃焼ガスが上方に運ばれるのと同時に、下方から新鮮な空気が流入する流れ(自然対流)が起こるためです。微小重力環境では、自然対流は起こりません。対流に代わり、拡散という物理現象が支配的になります。火炎への酸素の供給も、反対に火炎で発生した熱や燃焼ガスの周囲への移動も、拡散により行われます。加えて、微小重力環境では上も下も無く、等方的に拡散が起こりますので、微小重力環境でのろうそくの炎は丸い形になります(図1)。 燃焼現象に対する重力の影響については、1950年代に日本の研究者が世界に先駆けて行った、自由落下中の燃料液滴の燃焼実験により、広く認識されるようになりました。しかしながら、固体材料の燃焼に対する重力の影響については、アメリカ、日本、ドイツなどに大型の落下実験施設が建設され、5~10s 程度の比較的長時間の微小重力実験が可能となる1990年代まで、良く分かっていませんでした。固体の燃焼では、熱源(着火源もしくは火炎)からの加熱を受けた固相の燃料の温度上昇、熱分解温度に達した固相の燃料からの可燃性気体の放出(固相から気相への相変化)、可燃性気体の周囲への拡散、酸素との混合、そして混合気の着火という複数の物理的・化学的過程が関与します。このため、現象の時間スケールが気体や液体の燃焼に比べて大きく、短時間の微小重力実験では十分に意味のあるデータが取得できないためです。 固体材料の燃焼実験は、その後、NASAによりスペースシャトルにおいても頻繁に行われるようになりました。地上での落下実験施設や航空機の放物線飛行などによる実験と合わせ、各国での研究が進むにつれ、当初想定されていたのとは異なる姿が徐々に見えて来ました。 それまで、微小重力環境においては自然対流が無くなることに伴い火炎への酸素供給が不足し、通常重力環境に比べて固体材料の燃焼性は大きく低下すると考えられていました。このため、その材料を使用する有人宇宙船内の酸素濃度条件において1Gでの燃焼試験を行い、不燃性あるいは難燃性であるという結果が出れば、微小重力環境におけるその材料の燃焼性については安全側の評価になるとされました。 実際には、微小重力環境における材料の燃焼性は、通常重力環境と比べて低下するとは限らず、空調や人の動きなどにより誘起される宇宙船内特有の低流速条件を中心に、微小重力環境において通常重力環境よりも燃焼限界が拡大する場合があることが明らかとなってきました。固体材料の燃焼が維持される限界の酸素濃度が、通常重力環境よりも微小重力環境において、より低い値となる場合があるのです。即ち、"微小重力環境における材料の燃焼性は通常重力環境に比べて常に小さい"とされていた過去の"定説"が、不十分な知識に基づく誤りであったことが明らかとなってきたのです。 このため、有人宇宙船内での火災安全性を向上させる目的で、微小重力環境における固体材料の燃焼特性を更に詳しく調べる必要性が広く認識されるようになり、ISSでもNASAによる複数の実験がこれまで行われています。長時間の微小重力環境を活かしたそれらの実験により、更に多くの新たな知見が得られつつあります。しかし、現在ISSに設置されているNASAの実験装置では、21%以下の酸素濃度でしか実験を行うことができません。宇宙船内で使用される材料は酸素濃度21%中では難燃性のものが多いため、燃焼限界条件を調べようとすると、酸素濃度が21%よりも高い条件で実験を行う必要があります。 FLAREミッションのためにJAXAが開発し、2020年5月にHTV-9でISSに届けられた固体燃焼実験装置(SCEM)(図2)は、酸素濃度45%までの雰囲気条件において固体材料の燃焼実験を行うことが可能です。そのため、難燃性材料を含む様々な固体材料の微小重力環境における燃焼限界条件を特定し、それらの結果を通常重力環境における結果と比較することが可能になると期待されます。 関連リンク材料可燃性評価試験の課題有人宇宙活動における火災安全性を担保するためには、火災を起こさないことが何より重要であると先に触れました。火災防止を考える際には、燃料(可燃性物質)、酸素(酸化剤)、発火源の3つのトライアングルが良く用いられます。これら3つの内、1つで良いのでその存在を無くす、もしくはリスクを極小化することが火災の防止に有効であることを表しています。ここで、有人宇宙船内の状況を考えてみましょう。人間の生活空間でもある船内ですので、酸素を無くすことはできません。また、高温熱源などが無くても、意図しない電気配線のショートや静電気発生の可能性を完全に排除することは難しいため、発火源をゼロにすることも現実的には困難です。このため、可燃性材料の使用を適切にコントロールすることで火災を防止することになります。 もちろん、難燃性の非常に高い材料しか使用しなければ、可燃性物質を限りなくゼロにすることもできるかもしれませんが、実際には機能性やコストなどの制約も考慮する必要があるため、一定程度、可燃性材料の使用も許容することになります。ISSプログラムにおいては、NASAが定めた材料の可燃性評価基準(NASA-STD-6001)に合格した材料を使用することが原則となります。 NASA-STD-6001における代表的な材料可燃性評価試験であるTest 1では、2本の試料固定用の柱の間に、幅50mm、長さ300mmのシート状試料を設置します。試料の下端にはケミカルイグナイタという固形燃料が置かれ、これを電熱線で加熱することにより発火させ、その炎で試料に着火させます(図3)。この時の周囲酸素濃度は、宇宙で使用される際に想定される最悪条件(最も高い条件)に設定されます。ISSのキャビン内で使用する材料の場合は、24.1%となります。着火後、火炎が試料上を6インチ(約15cm)以上燃え拡がると、その材料は不合格となります。また、試験装置の下部には薄い紙が置かれており、燃焼中の材料が落下してこの紙に着火した場合も不合格となります。電線試料の場合も細かい点は異なるものの同様な試験法が用いられ、これらの試験への合否が、材料の宇宙船内への持ち込み可否を決定します。 これらの試験・評価方法の前身となる規格は、1970年代に定められています。即ち、微小重力環境における材料の燃焼性が通常重力環境と比べてどのように変化するかについて、十分なデータや知識が無い時代に作られた安全基準なのです。このため、NASA-STD-6001に基づく材料燃焼性の評価方法については、複数の課題が指摘されています。 1つ目の課題は、NASA-STD-6001がPass/Fail試験であるということです。ISSのように特定の船内酸素濃度をターゲットとし、そのような環境下での当該材料の使用可否を決めることはできますが、試料上の持続的な燃え拡がりが起こらなくなる燃焼限界酸素濃度については、何の情報も与えてくれません。このため、適用を意図する宇宙船内の酸素濃度が変化すると、その度に試験をやり直さなければなりません。これは、多大な労力とコストが必要になります。これに対し、材料の燃焼限界条件を定量的に数値で表すことができれば、適用対象の宇宙船内酸素濃度が変化しても、その材料の使用可否を容易に判断することができます。 2つ目の課題は、そもそもNASA-STD-6001が材料の燃焼性に与える重力の影響を考慮して設定された基準ではないという点です。固体材料の燃焼性が微小重力環境において通常重力環境よりも常に低いのであれば、通常重力環境における燃焼性試験の結果が安全側の評価となりますが、先に触れた通り、現実にはそうではないことが分かっています。このため、微小重力環境における燃焼性の拡大を含む重力の影響を考慮した材料の燃焼性評価手法が必要です。 3つ目の課題は、NASA-STD-6001では試料の下端で着火させ、上方への火炎燃え拡がり試験により燃焼性を判断している点です。上方への火炎燃え拡がりにおいては、浮力による対流の影響で火炎の揺らぎが起こりやすく、これが未燃材料への熱伝達にも影響するため、試験結果にばらつきが生じやすくなります。更に、NASA-STD-6001においては、試験材料への着火にケミカルイグナイタを用いていますが、これが試験結果のばらつきに大きな影響を与えているとの指摘もあります。 また、NASA-STD-6001に基づく燃焼性試験を実施するためには、大掛かりな試験設備が必要となり、NASAやJAXAなどの宇宙機関以外での運用が困難な点も課題と言えます。今後、民間主導による宇宙開発の更なる拡大に向けて、より簡易、低コストで確実に材料の燃焼性評価を実施できる手法の確立が期待されています。 新しい材料燃焼性評価手法と宇宙実験の必要性FLAREミッションでは現状の材料可燃性試験の課題に対処するために、新たな材料可燃性評価手法を構築・提案し、最終的にISSでの軌道上実験でその妥当性を実証しようとしています。新手法のベースとしては、材料の難燃性に関する性能評価試験として国際的に広く用いられている、ISO 4589-2(JIS K 7201-2)に基づく酸素指数法を採用しています。 酸素指数法では、流速4cm/sの上向きの一様ガス流が流れるガラス管の中に試料を流れと並行に設置し、試料上端にガスバーナで着火させます。この場合、火炎はNASA-STD-6001の場合とは反対に、試料上を下方に燃え拡がることになります。この際、ガラス管内に印加しているガス流速は4cm/sであるものの、火炎の周囲には自然対流による流れも発生するため、火炎に相対する実際のガス流速は30~40cm/sになります。規定された距離以上に火炎が燃え拡がった場合は印加するガス中の酸素濃度を少し低くして、また逆に燃え拡がりが起こらないような場合には酸素濃度を少し高くするように調整したうえで燃焼試験を繰り返すことにより、火炎の燃え拡がりを維持するのに必要な最低の限界酸素濃度が、酸素指数(OI:Oxygen Index)として得られます。酸素指数法では、火炎の燃え拡がり方向と周囲ガス流の向きは逆方向になり、"対向流条件"での火炎燃え拡がりとなります。一方、NASA-STD-6001では火炎の燃え拡がり方向と自然対流の方向が同一ですので、"並行流条件"での火炎燃え拡がりとなります。一般に、火炎の燃え拡がり挙動は対向流条件の方が並行流条件に比べて安定しており、試験結果の再現性も高くなります。地上で使用される多くの材料について、酸素指数法に基づくOIが得られており、それらの情報は材料の難燃性を客観的に示す指標(インデックス)として広く利用されています。図4に酸素指数試験装置の写真を示します。 FLAREミッションではこれまでの地上研究を通じ、酸素指数法と同様な対向流条件を前提とする、微小重力環境での酸素指数(OI_mg)の算出手法を開発してきました。この新手法は、FLARE研究チームの一員である高橋 周平教授(岐阜大学)の理論モデルをベースとしています。図5は、対向流条件下における材料の典型的な可燃性マップを示したものです。縦軸は雰囲気酸素濃度、横軸は試料面と並行方向の対向流速を表します。U字型の曲線は火炎の燃え拡がりを維持できる限界酸素濃度条件を示しており、この曲線より上の領域が可燃領域、下の領域が非可燃領域となります。この図から分かるように、一般に、限界酸素濃度は対向流速が大きい場合にも小さい場合にも高くなります。対向流速が大きくなり消炎する場合は地上でも見られる現象で、いわゆる "吹き飛び消炎" に相当します。一方、対向流速が小さくなって消炎する現象は自然対流の存在しない微小重力環境特有の現象であり、"輻射熱損失による冷却消炎"と呼ばれます。火炎から固相予熱帯への入熱に比べ、固相予熱帯などから周囲への輻射熱損失が大きくなり起こる現象です。地上の通常重力環境では、火炎周囲には常に30~40cm/sの自然対流が存在し、これより低速の周囲流条件における火炎の燃え拡がりを観察することはできません。一方、宇宙船内のような微小重力環境では自然対流が起こらないため、火炎周囲の流速はいくらでも低い値となり得ます。実際には、宇宙船内の空気は完全に静止(周囲流速=ゼロ)しているのではなく、機器からの排熱や火災検知を目的として、微弱な流れが人工的に誘起されています。場所によっても異なりますが、5~20cm/s程度の流速となっていることが多いようです。 ある材料の消炎限界曲線が図5のようになっている場合、微小重力環境における最低の限界酸素濃度(OI_mg)は、自然対流速度よりも低流速条件において発現し、その値は通常重力環境における限界酸素濃度(OI)よりも低くなることが分かります。つまり、OIとOI_mgの差(ΔO2)の分だけ、燃焼限界酸素濃度が微小重力環境で拡大することになります。材料によって消炎限界曲線は様々な形をとりますが、地上での燃焼試験結果などにより、消炎限界曲線を自然対流以下の低流速条件に渡り予測することができれば、その材料の燃焼限界条件が微小重力環境で拡大するのか否か、また拡大する場合にはどの程度なのか、そしてOI_mgがどのような周囲流速条件で起こるのかという多くの情報を私たちに与えてくれます。 FLAREミッションで開発した新しい材料燃焼性評価手法では、OIに加え、高流速条件における酸素指数(HOI:High gas velocity Oxygen Index)と材料の物性値(熱伝導率や熱分解温度など)を用いることにより、消炎限界曲線を予測することが可能です。また、HOIを得るための試験方法については、国際標準化機構(ISO)の枠組みにおいて、新しい国際標準ISO 4589-4としての発行に向けて関係機関・関係者の方々と協力しつつ作業を進めています。図6に、HOI試験装置の外観を示します。新手法の妥当性については、航空機の放物線飛行による20秒弱の低重力実験により予備的な検証をこれまで進めてきました。一定程度の検証は航空機実験でも可能ですが、燃焼限界条件を高精度で特定し、新手法の妥当性を実証するためには、ISSにおける長時間の微小重力実験が必要不可欠なのです。 ISSにおける宇宙実験の概要ISSにおける軌道上実験では、SCEMを利用して様々な材質・形状の固体材料の燃焼実験を行います。最大の目的は、微小重力環境において固体材料上の火炎燃え拡がりを維持できる最低の限界酸素濃度条件を実験的に明らかにすることです。この値を予測されるOI_mgと比較し、新しい材料燃焼性評価手法の妥当性を検証します。 これらの実験では、単に試料を燃焼させるだけではなく、試料上を燃え拡がる火炎を複数のカメラで詳しく観察します。火炎の立体的な構造を把握するために、可視カメラで異なる方向から観察したり、高速度カメラで1秒に数千コマもの速度で火炎挙動を撮影したりする他、赤外線(IR)カメラで試料表面温度分布の非接触計測も行います。これらの実験画像からは、火炎の構造やサイズのほか、試料上を火炎が燃え拡がる速度、燃え拡がる火炎先端からどのくらい先の試料まで熱が伝わっているのかなど、理論やモデルと比較し、それらの検証・改良を図るための重要なデータが得られます。また、SCEMの燃焼容器内に設置された酸素濃度センサーにより、燃焼中の酸素濃度の変化を記録します。 実験時には、整流機能を持つSCEMの風洞部内に試料を設置し、宇宙船内環境と同等の低流速ガス流(最大でも25cm/s程度)を試料と並行に流したうえで、試料の一端に電熱線で着火させます。整流されたガスが流れる風洞部の下流側の試料端で着火させた場合には、火炎は着火位置からガス流と反対方向に試料上を燃え拡がり、"対向流条件"での燃え拡がり実験となります。一方、風洞部の上流側の試料端で着火させると、火炎はガス流と同一方向に試料上を燃え拡がり、"並行流条件"での燃え拡がり実験となります(図7)。火炎燃え拡がりの限界酸素濃度条件は対向流条件と並行流条件で異なることが予想されるため、いくつかの材料については両方の条件でデータ取得を行うことを計画しています。 SCEMの燃焼容器内には風洞部を通過する循環流が形成され、試料の燃焼により生成された二酸化炭素や水蒸気などの燃焼生成物は、吸着剤の入ったフィルタにより捕集されます。一方、試料の燃焼に伴い、燃焼容器内の酸素濃度は徐々に低下していきます。試料上を火炎が燃え拡がる過程で酸素濃度が限界条件まで低下しなければ、試料は燃え尽きます。一方、燃え拡がりの途中で火炎が消炎した場合には、消炎後の酸素濃度が燃え拡がりを維持できる最低の限界酸素濃度となります。 FLAREミッションで実験試料として使用する材料には、比較的燃焼しやすい紙やアクリル、ポリエチレンなどに加え、宇宙船内で実際に使用される難燃性材料も含まれています。また、薄いシートや板材などの平板状の試料に加え、電線試料についても実験を行います。これまでの短時間微小重力実験で撮影された、薄いアクリルのシートおよびポリエチレン被覆電線上を燃え拡がる火炎の写真を図8と図9にそれぞれ示します。 電線試料は実験インサート1、平板試料の場合には実験インサート2という実験インサートをSCEMの燃焼容器内に設置して実験を行います。平板状試料は1枚ごとに試料カードに設置されており、燃焼実験が終了すると実験インサート2の試料自動交換機能により次の試料カードが燃焼試験部に設置されます。また、電線試料の場合は芯線材質や外径の異なる複数の実験試料が1本に接続され、試料リールに巻かれた状態で打上げられます。電線試料は軌道上でクルーにより実験インサート1に設置され、実験時には試料送り/巻取り機構により所定の送り速度で燃焼実験部に試料が供給されます。電線試料については、火炎の燃え拡がり実験以外にも、ショートなどによる発火を模擬するために意図的に過電流を印加し、自着火が起こる限界電流条件や通電時間の影響を調べる実験も行われます。図10にポリエチレン被覆電線試料に過電流を印加した際の挙動を示します。同じ電流値でも、(a)の通常重力環境の場合には加熱された被覆材が単に蒸発するだけで着火に至らないのに対し、(b)の微小重力環境では激しく着火し、電線試料の周囲に円筒状の火炎を形成していることが分かります。 軌道上実験では、試料種類や実験条件を変えて何度も燃焼実験を行います。実験の中には、雰囲気圧力を大気圧よりも低圧条件として実施するものも含まれます。月面などに対する今後の有人宇宙探査においては、宇宙船内や居住施設内の雰囲気を低圧・高濃度酸素条件とする可能性が検討されているためです。有人環境では大気圧・酸素濃度21%条件と酸素分圧を同等とするために、低圧雰囲気では必然的に酸素濃度を高める必要がありますが、これは火災安全性の観点からは危険性が高まる方向になります。そのため、低圧雰囲気における燃焼限界条件が大気圧中とどのように変化するのかを詳しく調べる必要があります。現在ISSにあるNASAの固体燃焼実験用装置では、大気圧中での実験しか行うことができないため、SCEMでの低圧雰囲気における燃焼実験結果が注目されます。 FLAREミッションで得られる実験データは、微小重力環境における固体材料の燃焼特性に関し、これまでで最も広範かつ高度なものであり、固体材料の燃焼メカニズム解明に貢献する科学的成果の創出に加え、今後の宇宙火災安全分野での研究開発において広く参照されるベンチマークデータになると期待されています。 期待される成果1970年代以降の米国を中心とする有人宇宙活動における材料燃焼性評価において、NASA-STD-6001は大きな役割を果たしてきました。しかし、約半世紀を経た現在、NASA-STD-6001が抱える課題を認識したうえで、実際の有人宇宙船内における材料燃焼性評価の実効性をどのように向上できるのかが焦点となっています。今後の有人宇宙活動は、ISSを含む地球低軌道(LEO)での活動の多様化が進むと考えられ、各国の宇宙機関のみならず民間ベースでの活動も益々増えると見込まれます。その際、微小重力環境での材料燃焼性を、現在よりも容易且つ確実に評価できる国際的な基準があれば、異なる宇宙機であっても共通の尺度での火災安全性評価が可能になります。また、宇宙火災安全技術の基本的要素である材料燃焼性評価については、今後想定される月面や火星での有人宇宙探査なども視野に入れ、月面の1/6Gや火星の1/3Gといった低重力環境(パーシャルG環境)に対応する適切な手法の構築も大きな課題です。 FLAREミッションで開発した新たな材料燃焼性評価手法は、材料燃焼性に対する重力影響を評価できることに加え、NASA-STD-6001に比べて短時間、低コストでの評価が可能であること、民間での活用に対する障壁が低いこと、さらにパーシャルG環境への適用に関する潜在的な発展性を有することなど、多くの強みがあります。中でも新手法の大きな意義の一つは、ある材料の微小重力環境における燃焼限界条件をOI_mgとして定量的に与えることができる点です。現状のNASA-STD-6001は、ある特定の雰囲気条件における材料の使用可否を判定するものであり、適用対象の宇宙機における船内酸素濃度が変化した場合、そのままでは試験をやり直す必要があります。新手法では燃焼限界条件がOI_mgという定量的なインデックスとして得られるため、船内酸素濃度との比較により、その材料の使用が可燃性の観点から安全なのか、あるいは危険性があるのか、容易に判定できます。また、例えば船内酸素濃度が高い宇宙機で使用する材料を、OI_mgの大きな材料から選定するといった使い方も可能となります。これにより、船内環境に対応した材料の柔軟な使い分けも可能になると期待されます。 新手法については、NASA-STD-6001が有する課題に対処し、且つ新たな機能を持つ材料燃焼性評価手法として、今後の有人宇宙探査を含む活動への適用を目指しています。新手法の妥当性がISSにおける軌道上実験で検証されれば、各国での適用に向けた大きな推進力になります。 本ミッションには、国内外の大学研究者に加え、有人宇宙活動における材料燃焼性評価に関わるJAXAやNASA、欧州宇宙機関(ESA)の技術者も研究チームのメンバーとして参画しています。また、本ミッションの推進については、フランス国立宇宙研究センター(CNES)およびドイツ航空宇宙センター(DLR)との協力関係も構築しています。各国が関心を共有する宇宙火災安全技術の高度化に向けて、国際的な連携の下、材料燃焼性の新しい評価基準作りを日本が主導することにより、人類の新たな活動領域における安全性の向上に大きく貢献します。 (特に断りの無い限り、画像は出典:JAXA) 研究代表者コメント本研究は、2012年11月に採択された「きぼう」利用テーマ募集重点課題区分テーマとして実施されるものです。しかし、実はこれに加えて2002年1月に第1回微小重力科学国際公募・候補テーマに選定された「宇宙船内低速空気流中における電線の燃焼特性におよぼす材料諸特性の影響」と2010年3月に第2期利用後半期間の科学分野候補テーマとして採択された「宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固体材料燃焼性変化の定量的把握」が統合された形で実施に至っております。第1回微小重力科学国際公募から数えると約20年の年月を超えての「きぼう」利用実験であり本当に感慨深いものがあります。この長い期間に、テーマを発展させ軌道上実験の実現に向かって進み続けることができたのは、多くの方々の協力と支援があったからです。とくに、本テーマの実施に向かってともに歩んできたFLARE研究チームのメンバーの皆さま方、JAXA、NASA、ESA、CNES、DLRからFLAREプロジェクトに関わっていただいている方々の努力があって初めてこの実験は実現しています。また、FLAREプロジェクトの科学的側面は、関わった学生の方々により支えられてきたことは確かであり、この場を借りて感謝を表したいと思います。 すでに準備は整いました。FLAREの軌道上実験では優れた成果を挙げて、宇宙火災安全性の分野で国際的に主導的な役割を果たしてゆきたいと考えております。さらには、アルテミス計画など将来の有人計画に少しでも実質的な貢献をできればと願っております。 |

|

|

研究論文(Publication)

|

|