- インタビュー

- 「きぼう」利用

「きぼう」での燃焼実験によって、新たな宇宙火災安全評価基準を提案

藤田修

2022年5月、国際宇宙ステーション(ISS)・「きぼう」日本実験棟で、宇宙火災安全の新たな国際的評価基準作りを目指すFLAREテーマ(火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価)の宇宙実験が始まりました。「きぼう」を利用した燃焼実験までの道のりや宇宙火災安全における微小重力環境での燃焼実験の重要性、宇宙火災安全の評価基準を提案することでどのような未来を作れるのか――。これまで30年以上にわたり微小重力環境での燃焼研究を行っている、FLAREテーマ研究代表者の藤田修教授に伺いました。

北海道の落下塔が研究者人生を大きく変えた

Q:微小重力環境での燃焼研究を始めたきっかけを教えてください。

藤田:1969年にアポロ計画で人類が初めて月面着陸に成功した時、私は10歳で、当時、ドキドキしながらその映像を見ていました。それからどこか宇宙への憧れがあったと思います。学生時代はエネルギーや環境に興味があり、北海道大学で機械工学を専攻しました。そこでいちばん惹かれたのが燃焼の研究室だったのです。「火が燃える」という燃焼現象そのものが好きで、燃えるというのはどういうメカニズムかを掘り下げていくようになりました。そのまま博士課程、教員として研究室に残り、燃焼の研究を継続しています。

博士課程が終わり研究者として活動し始めた1989年に、北海道上砂川町に廃坑を利用した地下無重力実験センター「JAMIC」が開所しました。全長710m、落下カプセルの最高速度360km/hの落下塔施設で、10秒間の微小重力実験が可能になったのです。燃焼現象は重力の有無によって燃え方も原理も大きく変わるためJAMICを利用することで研究の幅が広がりました。当時、JAMICは地上で微小重力環境が作れる世界最大の実験施設だったため、国際共同研究の機会に恵まれたことも大きかったです。1993年頃からはNASAのグレンリサーチセンターや欧州宇宙機関(ESA)との共同研究が始まり、JAMICを海外の研究者に使ってもらうことで、代わりに私たちはNASAやESAのパラボリックフライト(航空機を使った放物線飛行)による微小重力実験を行うことができました。また、この時に出会った海外のメンバーとは、現在のFLAREテーマまで長い時間ともに研究しています。

どんなに難しくても宇宙実験をする意味がある

Q:なぜFLAREテーマを提案されたのでしょうか。

藤田:微小重力になると自然対流がないので、空気の供給が抑えられます。そのため燃焼が起こりにくくなると予測していました。ところが、実験によって微小重力のほうがよく燃える場合があることがわかったのです。現行のNASAによる宇宙火災安全に関する材料燃焼試験基準は、地上での実験によって判定されています。地上の方が燃えやすければ問題ありませんが、微小重力の方が燃えやすいのであれば、地上の判定だけではリスクがあると考えました。

宇宙火災の中で考えられるのは、電気系統のショートによる着火や発火、燃え拡がりです。そこで、1996年頃から宇宙火災安全に注目し、微小重力での電気配線や電気系統の着火と燃え拡がりの研究を本格的にスタートさせました。宇宙での燃焼実験を目指して、2001年の微小重力科学国際公募に宇宙火災安全の研究テーマをNASAと共同して提案し、2002年に採択されました。当時日本では、宇宙での固体燃焼実験装置の開発予定はなく、NASAが作ろうとしていた実験装置を使うことになっていました。ところが2003年に起きたスペースシャトルのコロンビア号の事故の影響を受け、予定していたNASAの固体燃焼実験装置の開発自体が中止になってしまったのです。同時に宇宙実験もやむなく中止となりました。さらにこの年、JAMICも閉鎖されたため、岐阜県にある日本無重量総合研究所「MGLAB」の大型落下施設(2011年閉鎖)や、株式会社植松電機の協力のもと2006年、北海道赤平市に建設した北海道宇宙科学技術創成センター「HASTIC」落下塔「コスモトーレ」を利用して、微小重力環境での電線の燃焼実験などをなんとか継続している状況でした。

そして2010年、「きぼう」の第二期利用テーマ公募に「宇宙火災安全性評価の基礎となる重力条件による固体材料燃焼性変化の定量的把握」というテーマを応募したところ採択されたのです。ただし固体燃焼実験装置を作って「きぼう」に打ち上げないと実現できず、装置開発には時間も費用もかかるため、2012年に改めて「きぼう」利用テーマ重点課題募集に提案したことでFLAREテーマが始まりました。

そこから地上で宇宙火災安全の評価基準を構築するための数値解析や予測、実験を行うとともに、JAXAで固体燃焼実験装置「SCEM」の開発が始まりました。JAMICでの実験開始から実に23年、そして宇宙火災安全テーマが国際公募研究に採択されてから10年後にようやく宇宙実験の実現が見えてきたのです。その間も平坦な道ではありませんでしたが、「どんなに難しくても宇宙実験をする意味がある」と信じていました。2022年5月、初めて「きぼう」での宇宙実験が行われた時には、これまで20年以上の間に関わってくれた多くの学生たちの顔が浮かびましたね。

20年越しに実現した「きぼう」での燃焼実験で新たな発見が

Q:「きぼう」での燃焼実験によって新たに分かったことはありますか。

藤田:これまで、地上の落下塔などの実験を通じて、微小重力での燃焼限界の酸素濃度を予測する数理モデルを構築してきました。「きぼう」での実験では、この数理モデルが宇宙での実際の燃焼現象と合致しているのかを判定し、実際のデータをモデルに取り込んで精度を高めていきます。例えば紙や繊維などの材料は酸素濃度が高いとよく燃えますが、酸素濃度を下げていくと燃えなくなります。燃えることができる限界の酸素濃度を基準としたときに、ISS船内の酸素濃度が燃焼限界の酸素濃度よりも低ければ、ISS船内でその材料は燃えないということになります。

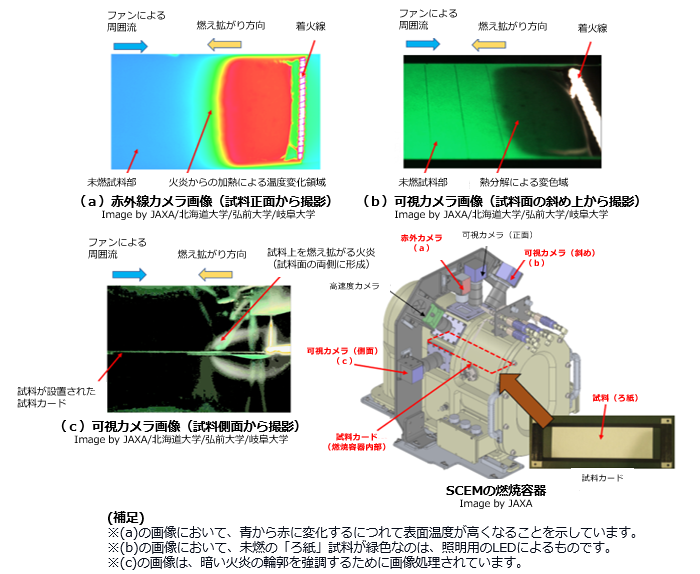

第一回目の実験では、シンプルな材料である「ろ紙」の燃え拡がりを観察しました。酸素濃度が高く、十分に燃えるような条件では予測通りの燃え方でした。一方で酸素濃度を下げた燃焼限界に近い状況になると火炎の燃えている面に三次元的な構造が現れ、予測よりもよく燃えたのです。三次元的な構造が現れたこと、それによって予測よりも燃焼性が高くなるということが新たにわかりました。この結果を踏まえて今後実験を予定しているさまざまな材料の三次元構造の影響を数理モデルに取り込み、修正を進め、予測を改めていきます。同時に、補正した数理モデルに宇宙実験を行った材料の情報を入力して結果が同じになれば、宇宙火災安全の評価基準に使えるという証明にもなります。

また、今後控えている「きぼう」での燃焼実験には、宇宙でしか見られない、見た目にも美しい炎が撮影できそうな材料もあるため、科学者の方だけでなく、より多くの方に、見ていただければ嬉しいです。

宇宙火災安全基準で世界をリードする

Q:宇宙火災安全の新しい評価基準を提案するために、どのようなことをしているのでしょうか。

藤田:国際基準を目指すには、「きぼう」での燃焼実験で証明した数理モデルと既存の材料燃焼試験基準の整合性を示すため、NASAでも同じ燃焼実験を行ってもらい、結果を比較する必要があります。そのうえで、NASAやESAとともに国際評価基準の提案を進めていきたいと考えています。FLAREテーマのスタートから20年来の研究仲間でもあるNASAやESAのメンバーと常に情報を共有してきたことも大きな意味を持つと思います。

また、この研究の鍵は、SCEMの機能性の高さにあります。NASAにある燃焼実験装置は、酸素濃度や圧力を部分的に変えることはできますが、系統的ではありません。一方のSCEMは、材料を燃やすときに周囲の空気流速や酸素濃度、圧力を精密に変えられ、数理モデルを検証するための限界条件を定めることができます。

燃焼限界の酸素濃度を正確に把握し宇宙探査に貢献したい

Q:新しい宇宙火災安全の評価基準が構築されることで、今後予定される日本も参画する月面などへの国際宇宙探査(アルテミス計画)などにも役立つのでしょうか。

藤田:アルテミス計画では月面着陸も予定しているため有人の船外活動が増えると思います。Gatewayでも有人による船外活動があるかもしれません。船外活動時に着用が不可欠な船外宇宙服は酸素濃度が高く設定されています。一方、現在のISS、宇宙船内は地上と同じ酸素濃度です。船外宇宙服内と宇宙船内では気圧や窒素の割合が大きく異なるため、船外宇宙服の着脱には数時間かけて人間の体を適合させる必要があります。宇宙船内の酸素濃度を高くすれば着脱の時間を短縮できますが、宇宙船内の酸素濃度が高かったため、電気系統のショートによって一瞬で船内が燃えてしまった火災事故があり(1967年アポロ1号)、宇宙船内の酸素濃度を上げるにはリスクがあります。

宇宙船内で使用する材料の燃焼限界の酸素濃度を正確に把握し、新しい評価基準を構築することで、火災安全を確保しながら宇宙船内の酸素濃度を上げられるかもしれません。船外宇宙服の着脱時間を短縮できれば、より充実した宇宙活動が可能になります。また、宇宙旅行時代がやってきたら、いろいろなものを宇宙船内に持ち込みたくなると思います。材料の燃焼限界を予測する評価基準を開発することで、材料に対する持ち込み可否を素早く判断できる判定マップのようなものも作れるでしょう。FLAREテーマは、今後拡大していくさまざまな宇宙活動に貢献できると考えています。

Q:今後、「きぼう」を利用したいと考えている方々に宇宙実験の魅力を教えてください。

藤田:「きぼう」では、流体の流れや物質の移動などを静止した状況をつくることができます。地上ではできないこの環境を活かせば、科学研究としてまだまだ新しい可能性がたくさんあると思います。また、アルテミス計画やGatewayなど宇宙での有人活動の拡大が予定される中、必然的にいろいろなデータが求められるはずです。他の分野の方も、積極的に「きぼう」やSCEMを利用することで良いデータを集め、日本が一つでも多く、国際的にリードできるようなものができればいいと思います。

関連リンク

プロフィール

北海道大学大学院工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 宇宙システム工学分野 教授

1987年、北海道大学大学院工学研究科機械工学専攻博士課程修了。北海道大学講師、助教授を経て、2003年より教授、現在に至る。

※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA