2025年6月2日、報道機関を対象とした新型宇宙ステーション補給機 (HTV-X)1号機の機体公開がJAXA種子島宇宙センターにおいて実施されました。当日は、第2衛星フェアリング組立棟でのHTV-X 1号機の機体公開と共に、HTV-X 1号機の開発状況や技術実証ミッションについての説明会も行われました。

<第1部>HTV-X 1 号機のミッション説明会では、JAXA 有人宇宙技術部門 新型宇宙ステーション補給機プロジェクトマネージャの伊藤徳政、三菱重工業株式会社 宇宙事業部 主席プロジェクト統括の藤原哲氏、三菱電機株式会社 鎌倉製作所 宇宙インフラシステム部 HTV-Xプロジェクト統括の鵜川晋一氏が登壇しました。HTV-Xは、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)の後継機として、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を担うとともに、将来の宇宙活動に向けたコア技術の獲得を目的にした輸送機です。輸送能力を「こうのとり」の約1.5倍の5.85トンに増強し、ユーザーへのサービスも向上・改善します。登壇者から、HTV-X機体の特徴や1号機で運ぶ物資、開発結果や主な参画企業などが紹介されました。

(技術実証ミッションについては、本記事後半にあります)

報道関係者との質疑応答

登壇者からの説明が終わると、質疑応答となりました。報道関係者からの質問とその回答の概要(一部)を紹介します。

HTV-Xを開発していく上で苦労された点、今後の打ち上げに向けての期待、思いについて教えてください。

全9機の成功を収めた「こうのとり」の打上げ・運用の結果を十分に引き継ぐことができ、全体的に開発はうまくできたと思っています。ただし、形態が変わることで新しい開発要素が出てきて、細かい不具合はたくさん起きました。先輩方から「地上で起こった不具合を解決すればするほど、軌道上ではうまくいく」と言われたことを励みに開発を進めてきました。

HTV-Xは1号機がほぼ完成して打上げを待っているところです。1号機だけでなく、現在計画されている5号機まで確実に成功させて、HTV-Xとしての新しいレガシーを確立していこうと思っています。

HTV-Xは1号機がほぼ完成して打上げを待っているところです。1号機だけでなく、現在計画されている5号機まで確実に成功させて、HTV-Xとしての新しいレガシーを確立していこうと思っています。

レイトアクセスは打ち上げの1日前まで搭載することができる。「こうのとり」は3日前だったが、24時間前まで搭載可能となるメリットは何ですか。ISSからのニーズがあったのですか。

ISSで様々な実験をする中で、とにかく早くISSに届けたい実験試料があることが顕在化されてきました。HTV-Xを開発する段階で、そのニーズに合わせて24時間前までレイトアクセスできるようにしました。実験試料の中には冷蔵庫・冷凍庫などに入れて輸送したいものもあるので、HTV-Xでは冷蔵庫・冷蔵庫などへの電源供給といった新たな機能を加えました。

他国の輸送機と比べて、HTV-Xの強みは何ですか。

HTV-Xの強みは2つあります。1つはおよそ6トンの荷物が搭載できることです。米国の輸送機と比べても、1番多い搭載量です。しかも、曝露カーゴ搭載部の大きな空間を活かして、大きな装置を搭載できます。2つ目はISSを離れた後に別の新たな目的で使用できる点です。これらの特徴は、他国の輸送機にはないものです。

ISS離脱後に技術実証ミッションを行うということは、廃棄物を搭載した状態で最大1.5年軌道上にいるということですよね。その場合、安全審査などの要素に変化があるのですか。

技術実証ミッションは、廃棄物をHTV-Xの与圧モジュールの中に満載した状態で必要な運用ができるという前提で計画されているので、廃棄物の有無が技術実証ミッションの運用に影響することはありません。廃棄物は、HTV-Xに搭載する時点で必要な安全評価を行っています。

与圧モジュール内部が静かになることでメリットがあるのですか。

与圧モジュール内部については、宇宙飛行士の生活環境として可能な限り静かな環境が好まれています。先代の「こうのとり」や「きぼう」日本実験棟も含めて、日本のモジュールはかなり静かにできていて、宇宙飛行士からは好評と聞いています。

HTV-X 1号機は、技術実証ミッションを含めてどのくらいの輸送重量になるのですか。

与圧カーゴはこれから具体的に決まりますが、最大で4トンくらいの搭載重量になるかと思います。技術実証ミッションと曝露カーゴは合計で500㎏くらいになります。

HTV-Xは輸送能力が「こうのとり」の4トンから6トンに上がりましたが、体積としてはどのくらい大きなものが搭載可能になったのですか。

HTV-Xのカーゴ搭載容積は(主に曝露カーゴ搭載部により)約60%大きくなっています。これにより、大型のカーゴや実験装置が搭載可能となりました。大型実験装置の一例は自動ドッキング実証の装置です。自動ドッキング実証が軌道上でできることは、物資を輸送した後で、大型の実験ができるという1つの代表例だと思っています。

「こうのとり」の場合は、曝露パレットの上に搭載物が載っていましたが、HTV-Xではパレットのようなものは存在するのですか。

「こうのとり」では、機体から分離可能な曝露パレットがあり、その上にカーゴを搭載していました。HTV-Xでは、曝露パレットに代わって、曝露カーゴ搭載部にカーゴを搭載します。曝露カーゴ搭載部にダイレクトに搭載できるようになったことが、HTV-Xの輸送能力が増えた1つの要因でもあります。

その他、開発状況に関する記者説明会の様子は、JAXA YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

その他、開発状況に関する記者説明会の様子は、JAXA YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

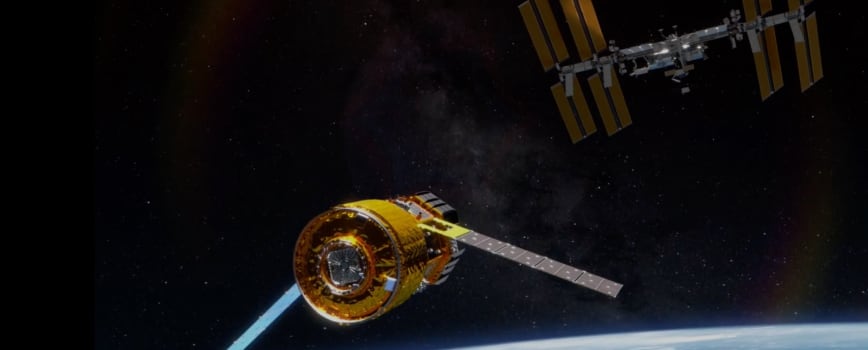

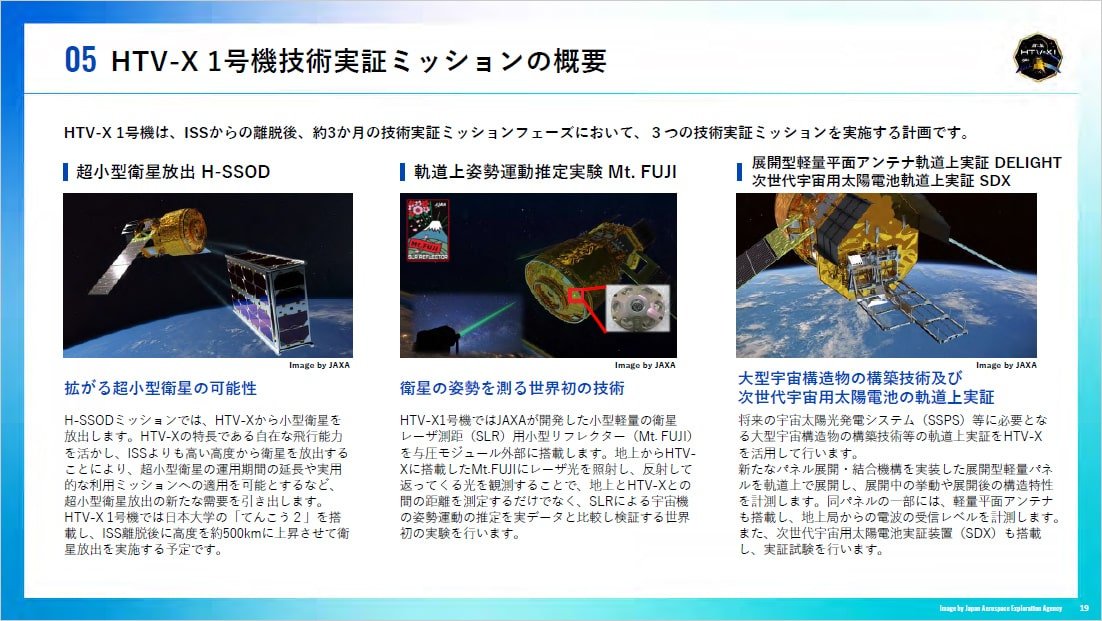

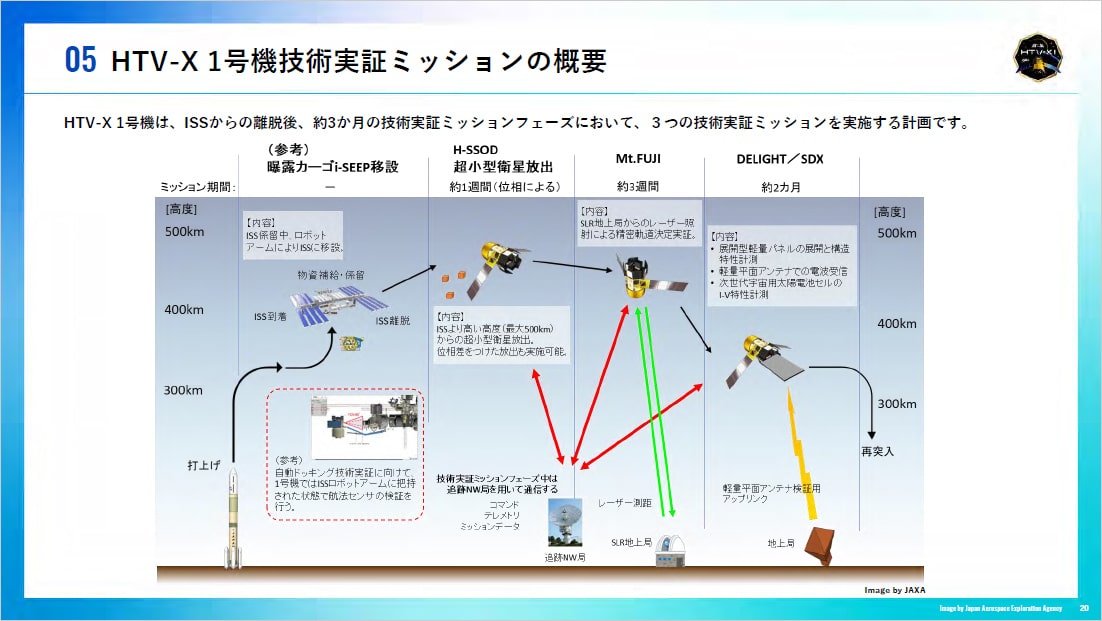

<第2部>HTV-X 1号機の技術実証ミッションに関する説明会では、JAXA 有人宇宙技術部門 新型宇宙ステーション補給機プロジェクト ファンクションマネージャの若月孝夫、JAXA 研究開発部門 第二研究ユニット研究領域主幹の上土井大助、JAXA 研究開発部門 第一研究ユニット主任研究開発員の奥村哲平が担当しました。この説明会では、HTV-X 1号機がISSに物資を輸送した後に実施する「超小型衛星放出(H-SSOD)」、「軌道上姿勢運動推定実験(Mt. FUJI)」、「展開型軽量平面アンテナ軌道上実証(DELIGHT)/次世代宇宙用太陽電池軌道上実証(SDX)」の3つの技術実証ミッションの概要を紹介しました。

報道関係者との質疑応答

それぞれのミッションの説明後、質疑応答が行われました。報道関係者からの質問とその回答の概要を紹介します。

記者説明会の様子は、JAXA YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

記者説明会の様子は、JAXA YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

HTV-Xは補給船だけでなく人工衛星の機能を持っているということですか。

補給船と人工衛星の定義は難しいですが、HTV-Xは「こうのとり」と同じく、有人宇宙活動となるISSに適合する宇宙船というのが特徴の1つです。そして、HTV-XではISSから離脱後の技術実証ミッションフェーズにおいて、ISSミッションで使っていた米国のデータ中継衛星などは使わず、通常の人工衛星と同じように地上局と直接通信する運用を行います。HTV-Xは補給船に人工衛星の機能を追加したという感じです。

技術実証ミッションを実現するために、HTV-Xでは推進薬を増量し、地上局と通信ができるようになったということですね。

その2つは大きなポイントだと思っています。推進薬は「こうのとり」より増量し、タンクも大型化しました。また、技術実証ミッションを行うユーザー機器への電力供給や、通信機能を提供する機能も持つなどシステムを高度化しています。

HTV-Xでは、展開する太陽電池パドルが1.5倍の電力を供給でき、与圧モジュールや曝露カーゴ搭載部の機器に対しても電力供給ができる。この太陽電池パドルの展開が技術実証ミッションを可能にしたと言ってよいですか。

技術実証ミッションや輸送するカーゴへのサービスを向上させるために電力や通信機能をはじめとする様々なシステムを向上させています。太陽電池が可能にしたというよりは、システム全体として成立させています。例えば、長期間のミッションでは飛行中の軌道面と太陽方向のなす角度が変わっていきますが、太陽電池を展開型かつ角度をつけた形状にしたことで一年を通して必要な発生電力量を確保できるようになりました。また、より多くの輸送物資に加えて技術実証ミッションを搭載するために、「こうのとり」では大きな質量を占めた一次電池をなくし、太陽電池と二次電池であるリチウムイオンバッテリだけで運用する人工衛星に近い衛星バスシステムとして機体を軽量化しています。それらが総合的に組み上げられたシステムとして、このミッションが可能になっています。

1号機の技術実証ミッションは、約3か月間、高度500kmから300kmの軌道上を周回して行うという表現でいいですか。

そのとおりです。超小型衛星は、放出後に長い期間軌道上で運用できるように約500kmの高い高度で実施します。Mt.FUJIは地上からレーザーを照射することから視野をより確保できるよう高い高度が適しています。DELIGHTでは地上との電波の受信実験を行うので低い高度が求められます。そのような個別の要望を加味して計画を立てていきます。

今回、H-SSODでの衛星放出は1つだけですが、6U(ユニット:超小型衛星の規格の単位)の範囲内であれば、3Uの衛星を2つ搭載するといったことも可能になりますか。また、H-SSODを複数取り付けることもできますか。

6Uサイズの超小型衛星を最大で4つ搭載できます。私たちの想定としては、HTV-XでのISSより高度を上げた衛星放出では、高度な衛星機能を持つ6Uの方がユーザーを獲得しやすく、人気があると考えましたが、3Uサイズの放出ケースにも対応できるよう、放出ケースを搭載するプレートには取付可能なインターフェースを用意しており、要望があれば対応ができます。

今回、日本大学の「てんこう2」衛星が搭載され、宇宙空間に放出されますが、HTV-Xとしてのミッションの意義は何ですか。

HTV-X 1号機ではHTV-Xの自在な飛行性能を確認するミッションを実施したいと考えています。H-SSODは、HTV-Xが高い軌道まで飛べることを示すのに適したミッションです。JAXA有人宇宙技術部門では、「きぼう」からの超小型衛星放出(J-SSOD)を実施していますが、ISSは地上から約400kmの高度であり、衛星の寿命が比較的短くなるため、より高い高度からの衛星放出が期待されているものもありました。そのため、HTV-Xに衛星放出システムを組み込みました。また、通常の技術実証ミッションを搭載する曝露カーゴ搭載部ではなく、与圧モジュールとサービスモジュールの間のアダプタ部分に衛星放出ケースを搭載するなど、搭載場所においても工夫しました。高度を変えて複数の衛星を放出することや、同一高度、同一軌道面で時間を分けて放出することなど、ユーザーの要望に合わせた衛星放出を可能とします。1号機では最大4つの衛星が放出できるシステムを組んでいますが、今のところ、放出する衛星は1機だけの予定です。1機の衛星放出でH-SSODの性能確認を行います。

「軌道上姿勢運動推定実験(Mt. FUJI)」に関して、これまで定量的な精度評価まで踏み込んで研究していないとのとことでしたが、定量化が難しかったのですか。

衛星レーザ測距(SLR)のデータを用いた軌道上物体の回転運動推定は国内外で研究されていました。しかし、直接計測する手段がないため計算された回転速度が正しいかどうかがわからない状態でした。一方、HTV-Xの回転運動(正解)は姿勢センサーで直接計測されHTV-Xからのテレメトリの中にあります。今回はSLRを用いて推定されたHTV-Xの回転運動と、HTV-Xの実測データを比較することで推定精度(誤差の大きさも含めて)を知る事ができます。このような実データを用いた姿勢運動推定精度評価は世界初となります。

Mt. FUJI実験の説明に「宇宙ゴミ除去に応用されることを期待」との記述がありますが、もう少し詳しく教えてください。

大型のデブリを除去するには、そのデブリに接近し捕獲する必要があります。接近してみたら、対象物体が高速で回転していたので捕獲する事が困難と言う可能性も否定できません。ところが、どのような回転運動をしているのかを知ることは、地上から観測では困難です。将来的に衛星やロケット上段などの大きなものにリフレクターを搭載し、それをSLRで観測することで宇宙ゴミの回転運動を推定できるようになれば、デブリ除去ミッションの運用計画を立てやすいという効果があります。

「衛星レーザ測距(SLR)用小型リフレクター(Mt. FUJI)」は今日の時点で、HTV-Xの機体に組みこまれていますか。

与圧モジュールのハッチがある面、本日は直立しているので与圧モジュールの下の方の三か所にMt. FUJIが取り付けられています。リフレクターの面を汚してはいけないので、打上げ直前まで黄色いカバーがかけてあります。HTV-Xは与圧モジュールの周りにデブリとの衝突を防ぐデブリバンパーがついています。そのバンパーに直接Mt.FUJIを取り付ける構造になっています。

ISSに物資を運び、帰りはいらなくなったものを詰めて地球に戻ることに加え、3つのミッションは、全部HTV-Xミッションと言っていいのですか。

HTV-Xは物資の輸送を目的とした宇宙船であり、加えて技術実証が可能なプラットフォームです。ISSに輸送する荷物も廃棄する荷物も、実証ミッション機器もいずれもユーザー機器となりますが、3つの技術実証ミッションも含めて1つの大きなミッションとして考えています。

HTV-XがISSに行ってから大気圏へ再突入までの期間は合わせてどのくらいになるのですか。

ISSに結合されている係留期間は最長で約6か月まで可能です。「こうのとり」の係留期間は30日くらいだったのですが、HTV-Xでは最大で180日ほどと、大幅に長い期間の係留が可能です。大型の補給船が長期間ISSに留まることで、たくさんの物資を宇宙飛行士が取り出したり、廃棄のカーゴを積みこんだりする作業の柔軟性が大きくなるというメリットがあります。1号機の係留期間は、実際の運用計画によるので、離脱前にご案内します。離脱後の技術実証ミッションの期間は、ミッションによって変わります。寿命の一番の決め手となるのは推進薬です。推進薬をたくさん使うと、その分、ミッションの期間が短くなります。高度の変更や姿勢制御精度の要求が高くなると、その分、推進薬を消費します。機体全体としては軌道上でトータル2年間の運用寿命となるシステムを組んでいます。

技術実証ミッションは、アルテミス計画などにも役立てられていくものなのですか。

HTV-Xの目的の1つに将来の宇宙探査に向けたコア技術の獲得があります。将来の宇宙ミッションにつながる機体を開発しているので、HTV-Xの開発が直接、アルテミス計画などの将来計画につながると考えています。技術実証ミッションとしては、後続の号機で自動ドッキング技術の実証を行う予定です。自動ドッキング技術はアルテミス計画でも、将来の地球低軌道活動でも必要になる技術です。

「こうのとり」7号機では小型回収カプセルの技術実証を実施しましたが、リエントリして物資を戻すミッションはHTV-Xシリーズで実施しますか。

「こうのとり」7号機では小型回収システムの技術実証を行いましたが、ISSでは米国の回収船があるので、私たちのISS運用・利用において固有の回収システムが無いと困る状態ではありません。そのため、回収システムは技術実証だけで止まっています。HTV-Xそのものは、再突入して大気圏で焼却されるので、回収船ではありません。HTV-Xは今後4号機、5号機と続いていくので、様々な技術実証ミッションを計画することができます。今後、回収に特化したミッションが立ち上がってくれば、調整して実施する可能性はあると思います。

今後のHTV-Xの技術実証ミッションは、超小型衛星の実証などが中心になってくるのでしょうか。それとも、DELIGHTのような大型のものを展開するとか、コンポーネント実証の割合が大きくなってくるのでしょうか。

超小型衛星放出はいろいろなサービスプラットフォームがあるので、それらを含めて最適な手段を使ってもらうことがいいと思っています。HTV-Xでは、HTV-Xならではの能力を活かしたミッションというのを実施していくべきだと考えています。超小型衛星の実証については、1号機ではH-SSODを実施しますが、2号機、3号機では、今のところ計画はありません。

DELIGHTの写真を見ると、フレームに白いマーカー状のものが複数ついているように見えますが、これは軌道上で展開するときにカメラでその様子を撮影したりするのですか。

展開している様子を計測するために、平面視覚マーカーをパネルに貼り付けています。それをカメラで撮影し、その映像を解析することで、どういった展開をして行ったかを3Dのモーションキャプチャーのような感じで計測します。

カメラは、どちらに取り付ける予定ですか。

HTV-Xで使われているカメラと同じカメラを全部で5台、展開型軽量パネル(DLP)バス部とHTV-X曝露搭載部に搭載しています。展開挙動計測を実施するために、DLPバス部の2台、HTV-X曝露搭載部の1台、合計3台のカメラを使います。DLPバス部にある残りの2台のカメラは展開した後のパネルの段差を計測するために使います。今回、構造体をアンテナとして使おうとしているため、平面度を高める工夫をしているので、それが宇宙でどうなるのかを確認します。

ペロブスカイト太陽電池を宇宙で使う場合、地球上と条件が違うので宇宙で実証する必要があるのですか。

ペロブスカイト太陽電池を宇宙で使えるように改造し、それが実際に使えるかSDXで実証します。

第2衛星フェアリング組立棟でのHTV-X 1号機の実機見学

今回、サービスモジュールと与圧モジュールを結合させた全長8mのHTV-X全体が初めて公開されました。ロケットに搭載され、宇宙に行くときと同じ形態での公開となります。見学時には、与圧モジュール内の機器に電力を供給し制御する機器であるCCU(Cabin Control Unit)、姿勢や軌道を制御するためのスラスタなどの紹介もありました。

種子島宇宙センターにおける全機形態でのシステム試験が完了し、HTV-X 1号機はこの後、サービスモジュールと与圧モジュールを分離し、サービスモジュールには推進薬を充塡し、与圧モジュールにはISSに運ぶ物資を搭載します。そして、再び結合させ、打上げに向けた作業を行っていきます。

※特に断りのない限り、画像クレジットは©JAXA