宇宙空間という極限環境で、生命はどのように変化するのか。JAXAライフサイエンスチームは、微小重力環境を活用した生物実験に取り組んでいます。細胞レベルでの代謝変化の解明から、自動化された細胞培養装置の開発まで。その研究成果は、将来の宇宙滞在に向けた知見とともに、地上の医療技術の発展にも貢献する可能性を持っています。

学生時代は理学部で生命科学を専攻し、発酵や微生物のエネルギー代謝について研究していました。博士課程修了後にJAXAにご縁があって入社し、以来25年にわたって宇宙での生物実験のコーディネーションを担当しています。現在はチームの取りまとめを務めています。

農学系の生物科学が専門で、学生時代は火星上での植物栽培に興味があり、 (学生にとっては)似たような方向性ということで、劣悪環境にも耐えられる植物の生理学や分子生物学の研究をしていました。卒後は、分子生物学の経験を活かして不妊治療の病院に勤め、受精胚の遺伝子検査にかかる研究やiPS細胞から生殖細胞を分化誘導する研究に携わっていました。その後転職のタイミングで運よくJAXAで募集がありに入社に至りました。現在は細胞培養と顕微鏡観察を使った実験ミッションや微生物学研究のコーディネートを担当しています。

私は入社1年目で、昨年6月にこのチームに配属されました。学生時代は物理学科で、月周辺での有人活動における放射線の影響を評価するための半導体検出器について研究していました。幼い頃から宇宙に興味があり、JAXAはずっと気になる存在でした。修士進学も考えていましたが、学部卒業時にJAXAの採用試験にチャレンジし、入社することができました。現在は、哺乳類の宇宙での生殖に関する実験プロジェクトを担当しています。

理学部生物学科の出身で、学部時代はアブラムシの共生細菌の遺伝子研究、大学院ではメダカの重力感知に関する研究をしていました。生物と宇宙の未知の可能性に魅力を感じてJAXAに入社し、20年の間に国際調整や利用・運用のマネージャーなど様々な経験を積んできました。現在は微小重力環境を活用した立体細胞培養の実験や、ハエを使った薬効評価実験のコーディネート、そして細胞実験のプラットフォーム化の取りまとめを担当しています。

私は理学部の化学科出身ですが、リン・マーギュリスの細胞内共生説に感銘を受け、大学院から生物学に転向し、植物と環境の関係について研究していました。その後、植物の宇宙での重力応答の研究に携わる中で招聘研究員としてJAXAに入り、その後正式に入社しました。現在は宇宙での植物研究のコーディネーションと、実験装置の開発を担当しています。

自己紹介をする山﨑さん

宇宙での制約をクリアし、実験をコーディネート

Q: ライフサイエンスチームは、どのような役割の部署になりますか。

はい!私たちのチームは、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟で実施されるライフサイエンス実験の調整を担当しています。「きぼう」では、宇宙の微小重力環境を活用した生物実験を多数行っています。将来の宇宙進出に向けた研究や、その成果を地上に還元する研究など、様々な実験の「ユーザーインテグレーション」をそれぞれのメンバーが担当しています。

「ユーザーインテグレーション」とは、実験を行いたい研究者の方々(ユーザー)の要望を集約し、宇宙実験として実現することです。もちろん私たちやユーザーの力だけでは実現できないので、運用の担当者や装置開発メーカー、そしてNASAを含む関係者全体の調整が必要になります。

宇宙実験には地上とは違う多くの制約があるんです。作業時間が限られていたり、持ち込める物資が制限されていたり、観察のタイミングにも制約があります。これらの制約をクリアしながら、地上と宇宙の研究をうまく橋渡ししていくのが私たちの仕事ですね。

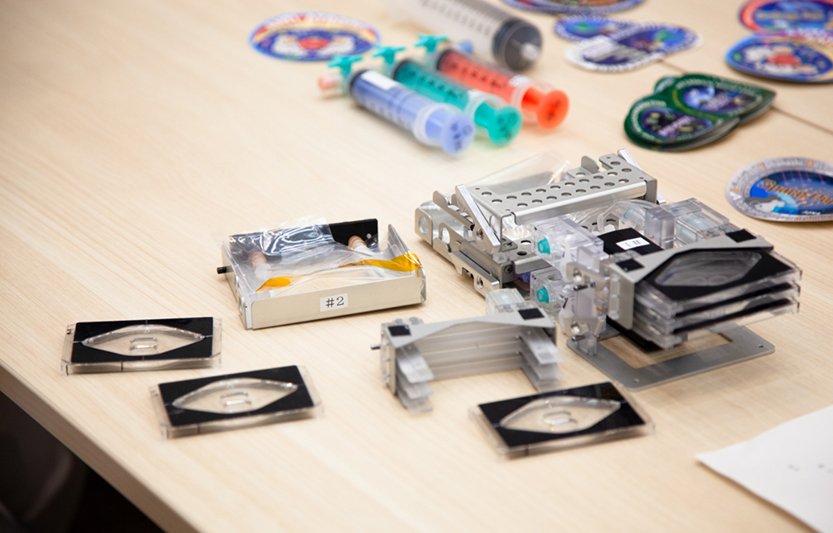

これらの制約に対応するためには、実験の自動化や限られた設備での効率的な実験計画の立案などの工夫が必要になります。宇宙実験用の装置開発も重要な仕事です。例えば、この宇宙での細胞培養のための実験装置は、一品物として開発する必要がありました。そこには時間も予算も人手も、そしてアイデアも多く必要でした。

Q: その細胞培養のための実験装置が、どのようなものか教えてください。

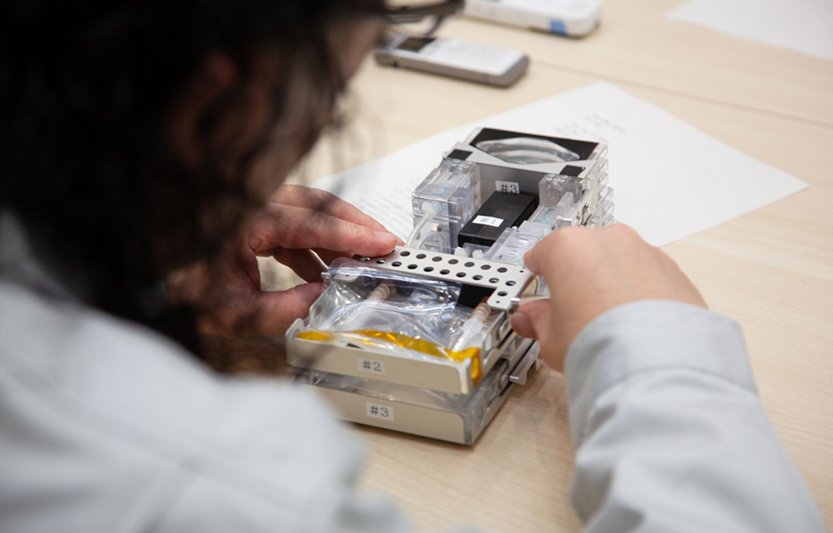

細胞培養をする際、地上では通常シャーレの蓋を開けて培地交換をしますが、微小重力環境では、そのようなやり方をすると中身が浮いてしまいます。そこでこの装置では、完全閉鎖系の流路を採用しているんです。

装置の中では6枚の培養容器が同時にセットでき、ボタン1つで培地交換ができます。新しい培養液が自動的に注入され、古い培養液は廃液バッグに回収される仕組みになっているんです。

培地交換装置と培養容器

培地交換装置に培養容器をセットする様子

Q: そのような自動化にはどのような意味がありますか。

私が以前携わっていたiPS細胞の実験では、毎日の培地交換が必要でしたが、手作業で大量のシャーレの管理を行っていました。担当者があまりに忙しく体力を消耗されていく様から「iPSダイエット」なんて呼ばれていたくらいです(笑)。自動化できれば、再生医療などの現場作業の効率化だけでなく、品質の安定化にもつながると思います。

実は、地上の研究でも自動化へのニーズは高いのですが、基礎研究の段階では大きな設備投資が難しい状況です。でも宇宙実験では必須の技術なので開発が進み、宇宙での開発が逆に地上の技術を引っ張っていく好例の一つになっています。

装置を指しながら語る東端さん

地上の医療応用につながる大きな発見も

Q: 宇宙という極限環境が、新しい技術開発を促進していくのですね。ライフサイエンスチームの研究成果は私たちの生活にどのように役立つのでしょうか?

ISS上の宇宙環境は生物にとって非常に過酷です。強い放射線、90分周期で変化する昼夜のリズム、そして何より微小重力による身体への影響があります。例えば、宇宙飛行士は筋肉や骨が衰えやすいため、毎日2時間もの運動が必要なほどです。小さな生物や細胞を使った実験でも同様の影響が見られるため、宇宙環境の影響を直接観察実験できます。こうした研究は、地上での寝たきり状態の方々の筋萎縮予防などに応用できる可能性があります。

宇宙環境での身体の影響について語る石毛さん

皮膚や心臓、神経など様々な組織由来の細胞が宇宙環境でどのように反応するかを調べることで、疾患の原因究明や治療法の開発につながる知見が得られます。最近では、日本の研究者から細胞の代謝低下に関する重要な発見もなされています。また植物の実験は、宇宙での食糧生産や環境制御・生命維持システム(Environmental Control and Life Support System: ECLSS)への応用が期待されています。

複数の宇宙実験で共通的に見られるエネルギーの代謝低下に関する実験結果は、本当に興味深い発見ですよね!宇宙では人でも小さな生物でも、動きが緩慢になり、筋力が低下し、代謝が落ちるという三つの現象が見られます。これらの関係性について、「どれが原因でどれが結果なのか」が長年の謎でしたが、最近、山崎さんがインテグレートした宇宙実験で、細胞内のミトコンドリアでの分子の振る舞いに重要な手がかりを見つけることができました。

この発見は、宇宙飛行士の健康管理に大きく貢献しますし、地上の医療にも活用できる可能性があります。つい秋の学会での発表でしたが、日本発のこの成果は、一時代の区切りがつくぐらい画期的なものだと感じています。

研究成果について語る山﨑さん

実験の意義を広く伝えることの大切さ

Q: チーム内での役割分担や協力体制について教えてください。

メンバーそれぞれのバックグラウンドを活かせるよう配慮していますが、それ以上に重要なのは現場での経験です。研究者と対等に議論するためには、実際に実験に触れる機会を持つことが不可欠だと考えています。学会など最先端の議論の場に積極的に参加することも勧めていますね。

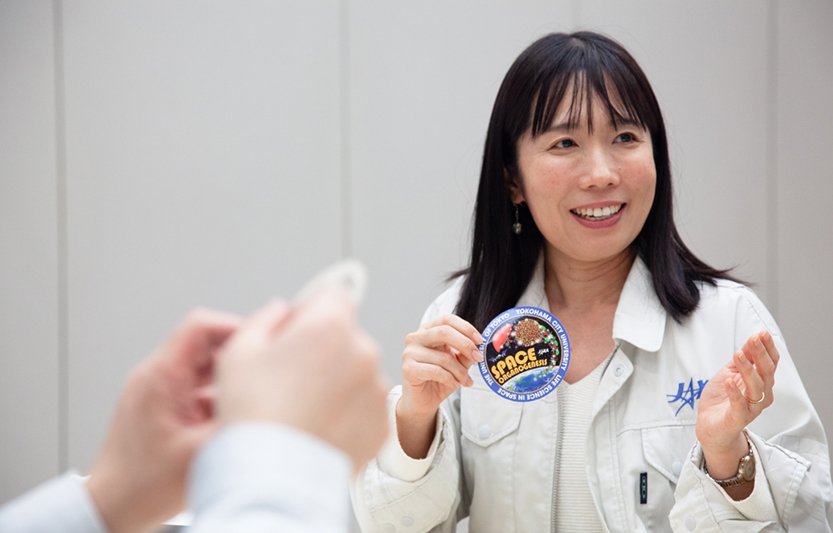

私たちの実験は、ライフサイエンスチームだけでは完結しません。コントラクターの方々による予備実験、運用管制官や宇宙飛行士の皆さんによる実験の実施など、多くの方々との協力が必要です。そのため、研究者と他の関係者との架け橋として、実験の意義を関係者全員と共有することが重要です。その一環として、デカールという各実験の内容を1枚の絵で表現したシール状のものを作成しています。裏には実験の内容が書いてあり、様々な方に実験の意義を伝える重要なツールとなっています。

デカールについて語る梅村さん

デカールのデザインは実験内容を反映しているんです。例えば、薬に関する実験ではカプセル型になっていたり、水中の微生物実験では、宇宙飛行士がライトで水中を照らすイメージを採用しています。デザインは研究室の先生のご親族やJAXAのメンバー、デザイナーなど様々な方が関わって作られています。

デカールは実験の特色が一目でわかるように集約されていて、見ていておもしろいですよね。チーㇺの人たちのモチベーションにも良い影響を与えていると思います。例えば、ISSでの実験時間が残り少なくなったときに、実験の重要性を理解した宇宙飛行士の方が、休憩時間を少し割いて手伝ってくださることもあります。同じ目線でモチベーションを持って取り組んでいただけるきっかけになっているのだと思います。

様々なデザインのデカール

Space Organogenesis (微⼩重⼒環境を活⽤した

コロナ禍での細胞輸送

Q: 印象に残っている困難な状況や、感動した経験があれば教えてください。

コロナ禍での実験実施は、挑戦続きでした!私たちが扱う細胞は鮮度が命なので、普段はISSへのロケット打上げ前に射場で細胞の準備を研究者本人がするんです。でも渡航制限により、研究者の先生も渡航不可能になり、現地での準備も困難になりました。

ライフサイエンスチームは一人で複数テーマを受け持つのが通常ですが、あの時はチーム全体での総力戦でしたよね。私も機内に細胞を持ち込むための税関との調整や、検査方法の確認など、微力ながら精一杯のサポートをしました。

初日に問題なく実験が実施できそうだと分かったときは、心から安堵しましたね。宇宙機が打ちあがった瞬間や、運用がうまくいったときは、チーム皆で苦難を一緒に乗り越えたからこそ、すごく嬉しかったです!

あのときは航空会社の経営が厳しい状況にもかかわらず、搭乗員の方々が目を潤ませながら「この仕事に携われて光栄です」とおっしゃってくださり感動しました。逆に私たちが力をもらいましたよね。

そうそう、航空会社の方にも、実施実験のデカールを配ったんです。実験の意義を知ってもらうのに一役買ってくれたと思います。

コロナ禍を通して、チームの結束は一層強くなりましたよね。普段から現地での実験準備は合宿のような環境で、時には一緒に食事を作ったり、プライベートな話をしたりします。最終的には実験成功という共通の目標に向かいますが、その中でいろいろなコミュニケーションができる、おもしろい職場だと思います。

Q: モチベーションを保つために心がけていることは何でしょうか?

このチームは、通常メンバー1人でいくつもの実験を担当しているので、担当する実験がそれぞれ異なるフェーズにあります。フェーズによって課題も違うので、常に新しい挑戦があるんです。昨日までできなかったことができるようになったり、課題が解決してフェーズが進んだり、小さな進歩の積み重ねがモチベーションになっていますね。

JAXAの他のプロジェクトは結果が出るまでに長大な時間がかかるのに比べて、私たちの実験ミッションは数年単位の比較的短いサイクルで回っています。山崎さんもおっしゃるように、様々なフェーズの経験を積むことができ、プロジェクト全体を見届けられます。その中で得た教訓を次の実験に活かせることも、大きなやりがいになっています。

実験を行う梅村さん

宇宙だけに没頭しすぎないことの大切さ

Q: これから宇宙研究を目指す方々への、アドバイスをお願いします。

宇宙開発は、もはや理学や工学だけの領域ではないですよね。様々な分野の人材が必要とされています。ライフサイエンスチームに入って、多様な専門性を持つ方々と関わることで、それを身をもって実感しています。

宇宙開発に携わることについて語る富山さん

実は、映画「アルマゲドン」から大切なことを学びました。映画では石油採掘の専門家が宇宙で活躍します。それを見て「宇宙に携わるために、必ずしも宇宙の専門家である必要はない」と気づきました。それで一度宇宙のことは横に置いて、生命科学の分野に没頭していた時期がありました。まずは自分の興味のある分野でスペシャリストになることで、その専門性を活かした宇宙への道は開けると信じています。

宇宙研究には、広い視野を持つことが大切です。例えば生物の環境適応という大きな学術体系の中で、自分の研究テーマがどこに位置づけられるのか、常に全体像を意識しながら進めています。そうすることで、次に取り組むべき課題が見えてきますし、研究の方向性も明確になると思います。

意外かもしれませんが、私は特別な宇宙好きではなかったのです。でも、むしろ、それが良かったのかもしれません。宇宙研究では、適度な距離感を保つことが大切だと感じています。

宇宙開発に携わることについて語る東端さん

東端 晃(ひがしばた あきら)

有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター 生命科学系ミッション推進 技術領域主幹

経歴 1998年宇宙開発事業団に入社。宇宙三機関統合により一時期宇宙科学研究所に所属するが、2016 年から有人宇宙技術部門きぼう利用センター所属。国際宇宙ステーション「きぼう」運用開始前のスペースシャトルを含め、「きぼう」運用開始当初から生命科学系ミッションのサイエンスコーディネーターを務める。

趣味

座右の銘

梅村 さや香(うめむら さやか)

有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター 生命科学系ミッション推進 技術領域主幹

経歴

趣味

座右の銘

山﨑 誠和 (やまざき ともかず)

有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター 生命科学系ミッション推進 主任研究開発員

経歴 2005年に東京大学にて博士号(生命科学)を取得し、東北大学・東京大学等で博士研究員・助教として植物科学に関する研究に従事。2018 年からJAXA ・有人宇宙技術部門・旧きぼう利用センターに招聘研究員として異動し、細胞生物学・植物科学に関する宇宙実験のユーザーインテグレーションに従事、2021 年から経験者採用で現職に至る。

趣味

座右の銘

石毛 智子(いしげ ともこ)

有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター 生命科学系ミッション推進 主任研究開発員

経歴

趣味

座右の銘

富山 一貴(とやま かずき)

有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター 生命科学系ミッション推進 研究開発員

経歴 4 月入社。ライフサイエンスチームでは、哺乳類の微小重力環境における発生過程を扱うミッション「フラグシップ若山テーマ」のユーザーインテグレーションを主に担当。

趣味

座右の銘