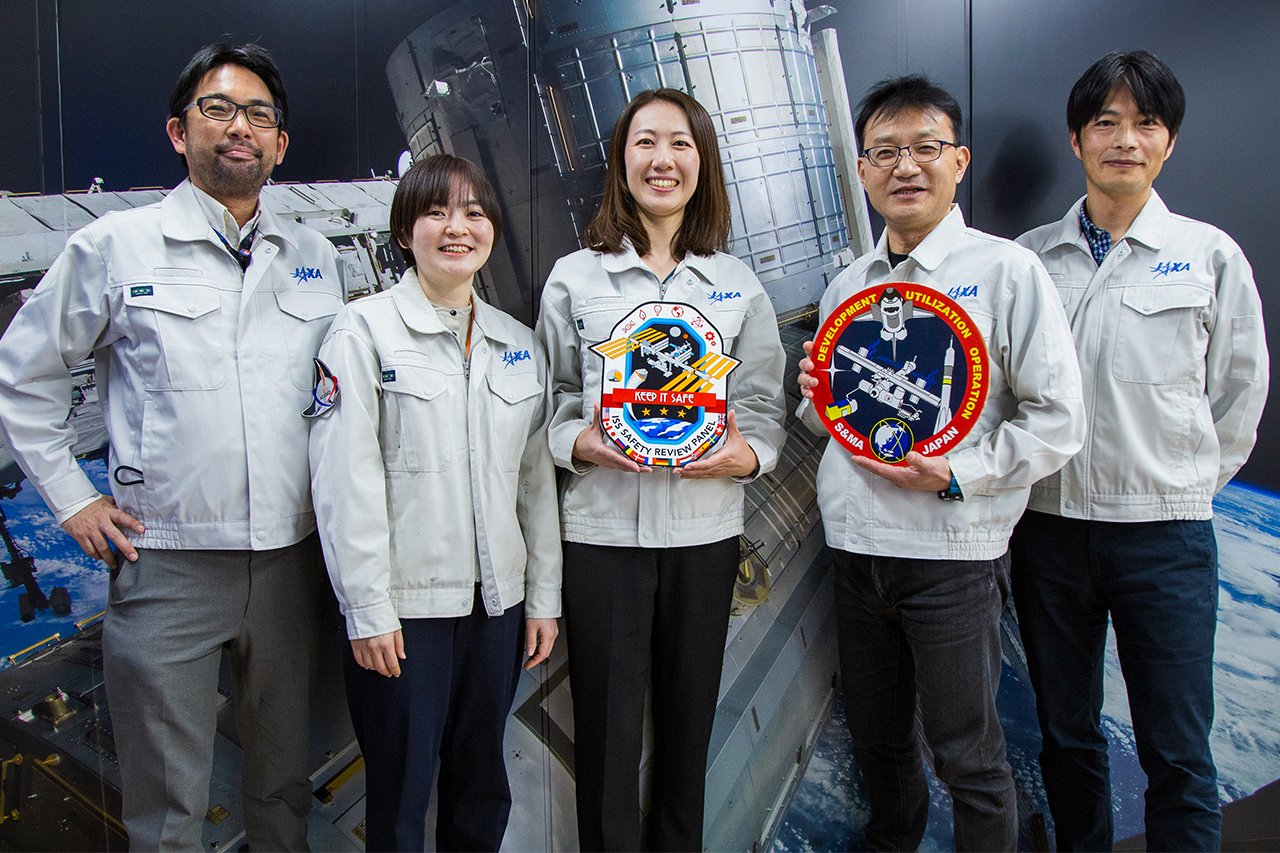

人命保護が絶対的な使命となる有人宇宙開発。その安全性を担保する重要な部署が、JAXAの「有人システム安全・ミッション保証室」です。国際宇宙ステーション(ISS)の各ミッションから、月周回有人拠点「Gateway(ゲートウェイ)」プロジェクトに至るまで、独立した立場から、数々のプロジェクトの安全性の確保と向上に取り組んでいます。

その役割や未来への展望について、メンバーに聞いてみました。

Q: 学生時代の専門やJAXAに入社の経緯、これまでのキャリアについて教えてください。

中学生の時に火星探査機のニュースを見て宇宙に興味を持ち、大学では機械工学を専攻しました。宇宙を身近な存在にする仕事がしたいと思いJAXAに入社しました。現在は、主に新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」の安全評価業務に携わっています。

私は大学では物性物理学を専攻し、磁性に関する実験を行っていました。専門は宇宙関係ではなかったのですが、ISSの実験計画に興味を持ちJAXAに入社しました。新卒で現在の部署の前身部署に配属されて、一から有人安全技術を学びました。その後、文部科学省への出向や実験装置開発なども経験し、5年前に現在の部署に戻ってきました。今はISS各ミッションの安全評価業務の取りまとめを担当しています。

大学では工学部で流体の数値シミュレーションの研究をしていました。卒業後は知的財産を扱うシンクタンクで働いた後、ISSの運用に携わる民間企業に転職し、ISSの宇宙飛行士との交信担当として8年間勤務していました。その後、JAXAの今の部署に入り、現在は佐藤さんと同じくISSの安全評価業務や、長期滞在する宇宙飛行士の安全確認を独立評価という立場で担当しています。

子どもの頃は天体観測が好きで、天文学に憧れていましたね。専門は電気通信系です。就職時は、研究室の教官からの紹介でJAXAの前身である宇宙開発事業団(NASDA)に入社しました。主に有人宇宙関連業務を担当してきまして、今年で入社39年目になります。現在は運用のS&MA(Safety & Misson Assurance)担当として、ISSシステムや実験装置の運用安全性確認を行い、トラブル対応の評価にも携わっています。

大学ではシステム情報工学研究科で認知科学の工学的応用を研究していました。大学時代は鳥人間コンテスト出場に向けて、人力飛行機製作のサークル活動に時間を費やしていましたね。その経験から、チームで1つのことを成し遂げることに惹かれるようになり、また学際的な多分野融合で新しいことをやってみたいと思いJAXAに入社しました。現在7年目で、今の部署では1年目になります。月周回有人拠点「Gateway」などの探査プロジェクトの安全評価業務を担当しています。

自己紹介と担当分野について語る黒澤さん

自己紹介と担当分野について語る黒澤さん

人命保護の最後の砦

Q: 有人システム安全・ミッション保証室は、どのような役割を担う部署なのでしょうか。

有人宇宙技術部門の各ミッションを、独立した立場からサポートする部署です。安全面に加え、電子部品管理、材料プロセスの管理、品質保証など、宇宙ミッションに必要な横断的な技術分野をミッション保証として担当しています。プロジェクトチームが明確な目標に向かって突き進む中で、私たちは第三者の立場から安全面と技術面をサポートします。たとえるなら、ミッション達成という獲物に向かってまっしぐらに走る肉食動物であるプロジェクトチームに対して、私たちには草食動物のように周囲の危険を察知し、確実にミッション達成できるようサポートする役割があります。

おもしろいたとえですね!私からも加えさせていただくと、私たちは、プロジェクトチームへのS&MA教育という重要な役割も担っています。各プロジェクトのメンバーに、この部署で安全要求や関連知識を学んでいただき、自分たちのプロジェクトにいかしていただく。そうすることで、各プロジェクトが自律的に活動を行えることを目指しているんです。S&MAに関する知識が広まることは、ミッション全体の成功につながっていくと考えています。

私たちが担当する有人ミッションでは、人命保護が絶対的な使命になってきますよね。人命をいかに守っていくかという点で、先人の知恵の継承を特に大事にしている部署だと感じています。そのために日本だけではなく、米国のNASAなど国を超えて知識を共有し、それを新しいプロジェクトに最適な形で適用しています。私たちの安全要求の解釈と適用は、弁護士が法律を読んで、目の前の事件にどう当てはめるかという解釈に似ているという話を、同じチームの上司や同僚としたことがあります。

そう考えると、安全審査は裁判と似た部分があるのかもしれませんね。

有人システム安全・ミッション保証室は、プロジェクトの自立的な活動を支援する伴走者という側面がありますが、同時に人命保護の最後の砦でもありますよね。

その通りです。打上げ時のGOサインを出す際にも、重要な判断に対して拒否権を持っているのが特徴的ですね。

担当プロジェクトに安全上の懸念がある場合、プロジェクトマネージャーに直接進言できる立場にありますから、非常に重要な役割を担っているということですね。

我々のようなS&MA部署はJAXA全体にありますが、有人宇宙技術部門は特に人命が関わっているため、より高い安全要求と厳格な基準が適用されています。

有人システム安全・ミッション保証室の役割について語る佐藤さん(右)

有人システム安全・ミッション保証室の役割について語る佐藤さん(右)

大切にしているのは、関係性の構築

Q: 安全性の確保や向上のために特に重視していることや、必要なことは何だと思いますか?

安全要求には、これまでの過去の知見が継承されています。しかし、技術は日々進歩していくので、我々が扱っているものに対して、何が危険で、どう安全化していくのかということは、その場その場に応じて新しく考えていく必要があります。

そうですよね。目の前のミッションをしっかりと見て、時代の変遷やミッションが置かれる環境にあわせて、臨機応変に対応することが、非常に大事な視点だと感じています。

アポロ1号やチャレンジャー号、コロンビア号の事故は、様々な外圧によって安全文化が劣化したことが原因の一つだったと言われていますよね。一方、JAXAの有人宇宙技術部門は安全リスクに対する許容度は非常に狭く、現在高いレベルで安全基準が維持されています。この水準を維持することが重要だと考えています。

高いレベルの安全性の確保ついて語る高橋さん

高いレベルの安全性の確保ついて語る高橋さん

安全要求は、NASAの長年に渡る有人宇宙技術の蓄積を基に作られており、非常に厳しいものです。そのため、ISSのミッションに新しく参加する人にとっては分かりにくく、ハードルが高く感じるかもしれません。私たちの大事な役割は、ミッションの目的を維持しながらも、安全性を両立できる解決策を、プロジェクトメンバーと話し合いながら見つけ出すことなんです。

佐藤さんもおっしゃったように、有人システム安全・ミッション保証室のメンバーは皆、プロジェクトメンバーとの密接なコミュニケーションを重視していますよね。

安全対策は、ともすれば設計を複雑にする面があります。だからこそ、なぜ対策が必要なのかをプロジェクトメンバーと共有し、懸念が生じた際にはメンバーから即座に相談してもらえるような関係性を築くことを意識していますね。

Q: チーム内での役割分担や協力体制の構築で、特に大切にしていることはどのようなことですか。

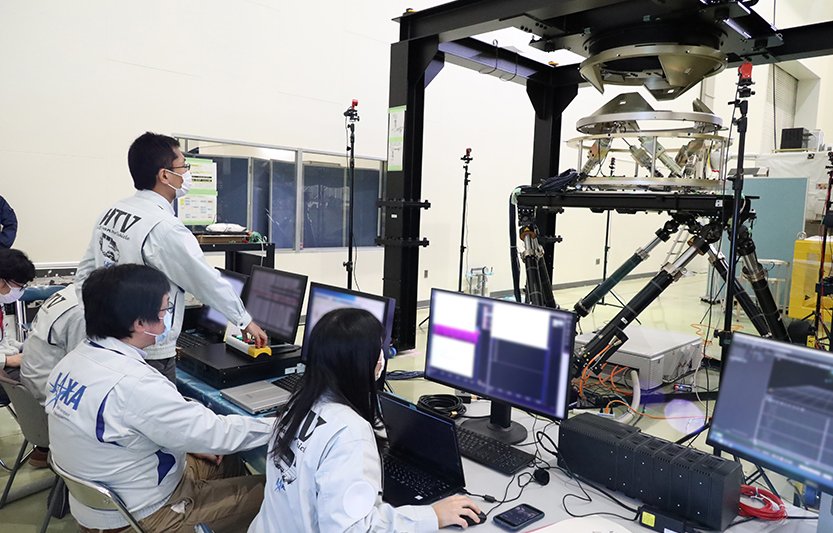

プロジェクト関係者との連携を特に大事にしています。昨年、「HTV-X」2号機のISSへの自動ドッキング技術実証ミッションの安全審査を実施しました。NASAやプロジェクトチームとの事前調整を丁寧に行ったことで、審査がスムーズに進み、日頃からのコミュニケーションが非常に重要だと実感しましたね。

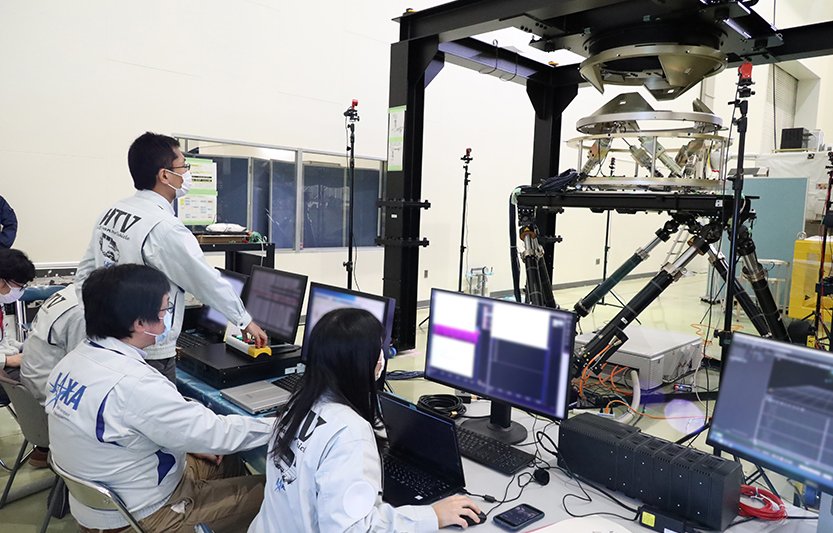

HTV-X ドッキング機構用モーション装置を使用した自動ドッキング技術実証試験(非反転試験)の様子

HTV-X ドッキング機構用モーション装置を使用した自動ドッキング技術実証試験(非反転試験)の様子

我々は、JAXAのメンバーだけでなく、支援会社の方々も含めて一つのチームとして活動しています。安全性確保に必要な技術分野はかなり幅が広いので、皆さんの得意分野を活かした役割分担や連携ができるよう、常に話し合うように心がけています。

運用S&MAでは、不具合が発生しても軌道上でできることは限られていますが、様々な対策を講じて、なんとか実験の継続を可能にします。安全上重大な問題が発生した場合は、実験を一時停止し、安全審査チームに評価を依頼することもあります。不具合の情報を品質保証チームと共有することで、より安全で信頼性の高い装置開発につなげています。

NASAや欧州宇宙機関(ESA)などの海外機関との協力も重要です。時差があっても定例会を設定し、定期的なコミュニケーションを保つようにしています。

同じくISSミッションでも海外チームと毎週定例会を設定していますね。ワンチームという意識を築くためにも、日頃からのコミュニケーションの積み重ねが欠かせないと感じています。

あらゆる事態を想像し、確実な安全性を作り込む

Q: これまで遭遇した困難なことや、その乗り越え方、これまでのキャリアで特に感動的だったことはどんなことでしょうか?

感銘を受けたのはケネディ在事務所にいた際のスペースシャトル・コロンビア事故での対応です。事故発生からわずか20分で大統領がテレビに出演し、「彼らの犠牲を無駄にしてはいけない、宇宙開発はこれからも継続する」と宣言するのを見て、米国における宇宙開発の存在意義と、フロンティアスピリットの大きさを実感しました。

大西卓哉宇宙飛行士のクルードラゴン宇宙船運用10号機(Crew-10)ミッションは、JAXAの宇宙飛行士としてはクルードラゴン宇宙船への5回目の搭乗になります。このミッションでは宇宙船開発中の2017年頃から、NASAやSpaceX社(Space Exploration Technologies Corp.)との会議を重ねて安全確認を進めてきました。2020年に野口聡一宇宙飛行士が搭乗したCrew-1ミッション以降、安全にミッションを継続できているのは、非常に感慨深いです。

感動的だった出来事ついて語る鈴木さん

感動的だった出来事ついて語る鈴木さん

年間に4、5回のロケット打上げがあり、それぞれの打ち上げを目指す多数の実験装置の安全審査を並行して行う必要があり、常にこれは困難な課題です。毎回、各実験ミッションの打上げに間に合うように安全審査を終える必要があり、NASAも含めたスケジュール調整が特に難しい点です。これまでJAXAの先輩方が築いてきたNASAとの信頼関係のおかげで、NASAにも柔軟に対応してもらえており、とてもありがたいことです。この信頼関係を次世代に引き継いでいく責任も感じています。

私が感銘を受けたのは、コロンビア号事故を教訓に、プロジェクトの枠を超えて乗組員の生存手段を追求するNASAの文化です。JAXAも月面などの新しい探査ミッションで、この考え方を取り入れようとしています。設計上は救助が不可能な状況でも、最後まで救命の可能性を追求する姿勢が印象的です。

ISSの安全要求として「2故障許容」という原則があり、1つの装置の中で2つの機能が同時に故障しても、3つ目の手段で安全を確保する設計を基本としてきました。しかし月面など地球からより遠く離れた探査では、装置の枠を超えたシステムとしての協力関係で安全化の方策を見出す等、安全要求もさらに進化しています。

まだ起きていない事態を想像して検討することは、安全確保の難しい点ですよね。

宇宙開発が特殊なのは、地上設備のように試行錯誤的なテストを重ねることができない点です。そのため、あらゆる事態を事前に想像し、確実な安全性を作り込む必要があります。これが宇宙での安全確保の特徴でもあり、難しさでもあります。

Q: 仕事をする中で、モチベーションを保つために大切にしていることは?

上司には「学び続けなさい」とよくアドバイスをもらいます。実際、上司が部下1人ひとりと「質問タイム」の時間を定期的に設けてくださり、技術的な疑問や安全要求について議論しています。週1回30分の予定が1時間になることも多いのですが、この継続的な学びの時間が、安全に関する体系的な理解とモチベーションの維持につながっていると感じています。

ISS「きぼう」日本実験棟の運用は現在、支援会社の方々が中心になって行っています。管理という立場で携わる今は、ツールの改修や手順の簡略化で、支援会社の方々の業務負担を減らすように心がけています。それが実際に役に立ち、喜んでもらえることが一番のやりがいになっていますね。

多くのミッションを横断的に見られる立場にいることが魅力です。新しい実験や技術を見ることは純粋に楽しいですし、今後の月ミッションに向けた新しいロケット、宇宙船や月着陸船など、様々な新規要素について学んだり、考えられることがモチベーションになっています。

それは醍醐味ですよね!プロジェクトに所属していると自分の担当範囲しか見えませんが、有人システム安全・ミッション保証室では様々なミッションを横断的に見られます。そこからの学びが、私にとっても大きなモチベーションになっています。

仕事の学びやモチベーションについて語る田丸さん

仕事の学びやモチベーションについて語る田丸さん

ぜひ将来の日本の有人宇宙船開発に向けて、知見を蓄積していってくださいね。

目の前のことに全力で取り組むことが、宇宙につながっていく

Q: これから宇宙開発を目指す方たちに、何かアドバイスはありますか。

私は宇宙分野の学際的、国際的、挑戦的な側面に魅力を感じて入職しました。実際に働いてみると、先人の知恵を大切にする慎重さも必要ですが、その土台があってこそ新しい挑戦ができる、とても面白い世界だと感じています。

JAXAだけでなく、様々な宇宙関連のベンチャー企業も立ち上がっています。現在は働き方も多様化し、キャリアアップのための転職も一般的になっています。宇宙が好きな人には、幅広い選択肢にチャレンジしてほしいと思います。

最初から進路を狭く限定せず、今やりたいことに取り組むことが大切だと思います。AIや空飛ぶ車など、新しい技術も登場し、将来の可能性は広がっています。私も2度転職を経験し、宇宙の仕事にたどり着きました。深く考えすぎずに、目の前のやりたいことを追求していけば、きっとどこかで宇宙に繋がっていくはずです。

宇宙開発には、有人宇宙活動からロケット、科学研究、ビジネス利用まで、幅広い分野がありますよね。また、個別技術の専門家だけでなく、コーディネーションが得意な人、緻密な作業が得意な人など、様々なスキルが必要とされています。自分が宇宙開発のどんな分野に携わりたいのかと、どんなスキルで貢献したいかを掛け合わせることで、その人らしい参加の仕方を見つけられるのではないでしょうか。

採用に携わる中で感じるのは、漠然と「宇宙をやりたい」というだけでなく、具体的に何をやりたいのか、どう関わりたいのかを言語化することが重要だということです。将来の展開は予測できない時代でもあるので、まずは目の前のことに全力で取り組んでほしいと思います。

これからの宇宙開発プロジェクトについて語り合う高橋さん、佐藤さん、鈴木さん

これからの宇宙開発プロジェクトについて語り合う高橋さん、佐藤さん、鈴木さん

Q: 次回は「ライフサイエンス」プロジェクトにお話を伺う予定です。メッセージをお願いできますか。

ライフサイエンスの実験は生き物を扱うため中断できず、不具合発生時も迅速な対応が必要です。これまで通り、実験の成功に向けて迅速な評価と対応を心がけていきます。

人類の宇宙進出と、地上でのより良い生活、どちらにもライフサイエンスは欠かせない分野です。素晴らしい発見を期待しています。

佐藤 崇行(さとう たかゆき)

有人宇宙技術部門 有人システム安全・ミッション保証室 技術領域主幹

経歴

2001年入社。「きぼう」搭載実験装置の安全管理業務に従事。その後、文部科学省出向、CALET(高エネルギー電子・ガンマ線観測装置)の開発・運用、「きぼう」船外実験装置のユーザーインテグレーション業務等を経て、2020年より現部署にてISSプログラムの安全管理業務に従事。

趣味

ランニング、音楽鑑賞、麻雀

座右の銘

必要は発明の母

高橋 晋平(たかはし しんぺい)

有人宇宙技術部門 有人システム安全・ミッション保証室 主任研究開発員

経歴

1987年NASDA入社。毛利、向井飛行士実験運用管制要員、シャトルミールミッション等のISSプリカーサー宇宙実験プロジェクト主担当。2001年から2006年まで、KSC駐在員として、NASDAコロンビア事故調査チーム支援、「きぼう」与圧部輸送及び射場整備作業支援、スペースシャトルRTF野口飛行士搭乗支援に従事。帰国後、利用センターで実験ラック射場整備作業、JEM PAYLOADSとして実験運用管制を担当。2013年から有保室で運用S&MAとして、JEMシステム、ペイロード及び、日本人宇宙飛行士の安全・ミッション保証に従事。この間、インクリメント57/58インクリメントマネージャを務める。

趣味

スポーツ観戦、映画鑑賞

座右の銘

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ」

鈴木 禎嗣(すずき よしつぐ)

有人宇宙技術部門 有人システム安全・ミッション保証室 主任研究開発員

経歴

技術系シンクタンク勤務を経て、民間企業でISS滞在宇宙飛行士との交信担当、HTV運用管制要員訓練担当としてISS運用支援業務に従事した後、2021年入社。日本人宇宙飛行士の宇宙船への搭乗やISS滞在等に関する安全評価業務、HTV-X 2号機で軌道上実証を計画している自動ドッキング技術実証ミッションの安全評価業務等を担当。

趣味

バイオリン演奏、サイクリング(育児により中断中)、温泉旅行

座右の銘

Memento Mori

田丸 晴香(たまる はるか)

有人宇宙技術部門 有人システム安全・ミッション保証室 研究開発員

経歴

2012年入社。「きぼう」日本実験棟に搭載する静電浮遊炉(ELF)等の物質物理分野の装置開発・運用・ユーザーインテグレーション業務、およびインクリメントサイエンティストとして利用計画調整に従事。2018年より現部署でJEMシステム、ペイロードの安全評価業務を担当し、2023年よりHTV-Xの安全評価業務を担当。

趣味

美術鑑賞、スキー、パラグライダー(現在お休み中)

座右の銘

自分で自分の可能性を狭めない

黒澤 茅広(くろさわ ちひろ)

有人宇宙技術部門 有人システム安全・ミッション保証室 研究開発員

経歴

2018年にJAXA有人宇宙技術部門に入社。将来宇宙探査に向けたHourglassミッション(惑星表面の柔軟地盤の重力依存性調査)等の国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」における微小重力実験装置開発や実験運用を担当してきた。2023年より有人与圧ローバ等の探査プロジェクトの安全を担当している。

趣味

マラソン、工作、全国各地の芸術祭に行くこと

座右の銘

迷ったら楽しい方を選ぶ