研究代表者

那須 正夫(大阪大谷大学 大学院薬学研究科 教授/ 大阪大学 名誉教授)

研究分担者

一條 知昭(大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部)

槇村 浩一(帝京大学・医療共通教育研究センター)

佐藤 一朗(帝京大学・医療共通教育研究センター)

山崎 丘(帝京大学・医療共通教育研究センター)

谷 佳津治(大阪大谷大学薬学部)

杉田 隆(明治薬科大学薬学部)

石岡 憲昭(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)

要旨

「きぼう」船内の宇宙飛行士が居住する環境で、どういった微生物がどれくらいいるのかを高精度にモニタリングします。これにより、宇宙居住空間の微生物管理のための基盤的知見を集積し、NASAやESA等と連携した知識ベースを構築し、宇宙飛行士が安全に作業できる空間を維持するために重要な知識を得ます。

実験の概要

ISSをはじめとする宇宙居住空間で宇宙飛行士が安全にミッションを遂行するためには、居住環境中に存在する微生物を高精度に解析し、汚染に対する対策を的確に講じる必要があります。

実験装置

スワブ サンプリングシート

装置概要

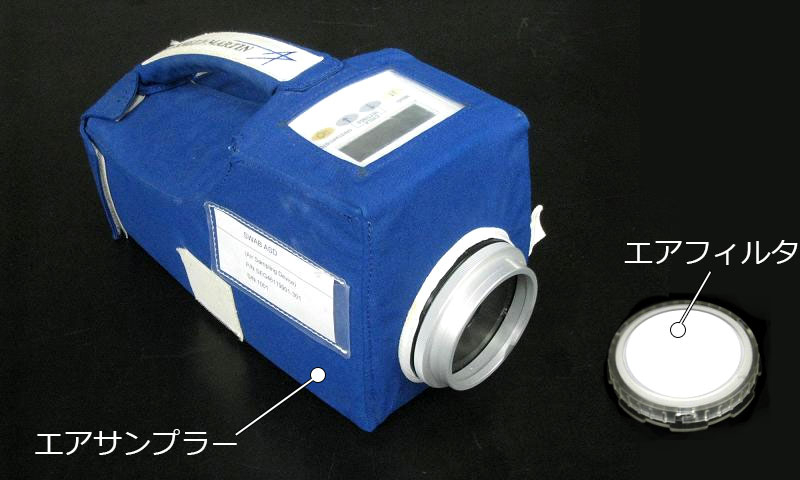

エアサンプラー:

パーティクルカウンタ:

期待される成果

本研究により、宇宙居住空間における衛生微生物学的環境評価法を確立することができます。また、宇宙居住環境における微生物の動態が明らかになることにより、宇宙居住システム内で安全・安心に生活するための指針を考察できるようになり、この指針をもとに、宇宙居住環境の「安全」、「注意」、「アクション」の各レベルの衛生微生物学的な判断を迅速に行うことが可能となります。これらの成果について、NASAやESA等の関連する各国宇宙機関の研究者とともに論議することにより、衛生微生物学的に安全なISSの運用および宇宙研究の推進が可能となり、超長期宇宙居住の実現に繋がります。

実験結果

軌道上において画像のダウンリンクによって真菌発育像を評価しました。

アンプリコンシーケンス法により軌道上の微生物叢(そう)の変遷を明らかにしました。

生理活性評価法として、16S rRNAを指標とした解析の可能性を示しました。

細菌現存量の測定結果から、ISS「きぼう」は現状では微生物学的に適切に管理されている空間であると考えられます。

微生物群集構造の解析結果から、ISS/「きぼう」船内は、Actinobacteria やFirmicutes、Gammaproteobacteria、Malassezia といったヒトの常在微生物が優占しており、Microbe-I/II/IIIの解析結果と同じく、宇宙飛行士の接触により、体表面から各機器等の表面に移行したものと考えられます。

参考資料

招待講演

那須正夫. 国際宇宙ステーション「きぼう」船内の微生物モニタリングと群集構造-宇宙居住と地上応用-(シンポジウム『宇宙と微生物』), 第22回腸内細菌学会(東京), 2018年5月

槇村浩一. 宇宙環境における微生物とヒト健康リスクの管理(シンポジウム『宇宙と微生物』), 第22回腸内細菌学会(東京), 2018年5月

一條知昭. モデル閉鎖環境における微生物(シンポジウム「宇宙に生きる」), 第62回日本宇宙航空環境医学会大会・日本宇宙生物科学会第30回大会合同大会(愛知), 2016年10月

ICHIJO T. Bacterial monitoring in the International Space Station - Kibo - with culture independent approach, 20th Space Environmental Medicine Round Table Meeting(Tokyo, Japan), Sep. 2016.

一條知昭. 国際宇宙ステーション「きぼう」における細菌モニタリング(メインシンポジウム(4)), 第14回日本予防医学会学術総会(東京), 2016年6月.

那須正夫. 宇宙微生物学への招待〜国際宇宙ステーションにおけるgene ecology〜(特別講演), 第14回日本予防医学会学術総会(東京), 2016年6月.

関連論文

Tomoaki Ichijo, Toru Shimazu, Masao Nasu Microbial Monitoring in the International Space Station and Its Application on Earth Biological and Pharmaceutical Bulletin , 43(2):254-257 (2020)

那須 正夫、一條 知昭、杉田 隆、嶋津 徹、Christophe Lasseur、David J. Smith、Kasthuri Venkateswaran

宇宙居住と微生物(特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる)

生体の科学、69(2):168-174 (2018)

Four-year bacterial monitoring in the International Space Station - Japanese Experiment Module "Kibo" with culture-independent approach Tomoaki Ichijo, Nobuyasu Yamaguchi, Fumiaki Tanigaki, Masaki Shirakawa, Masao Nasu npj Microgravity, 2:16007 (2016)

関連リンク